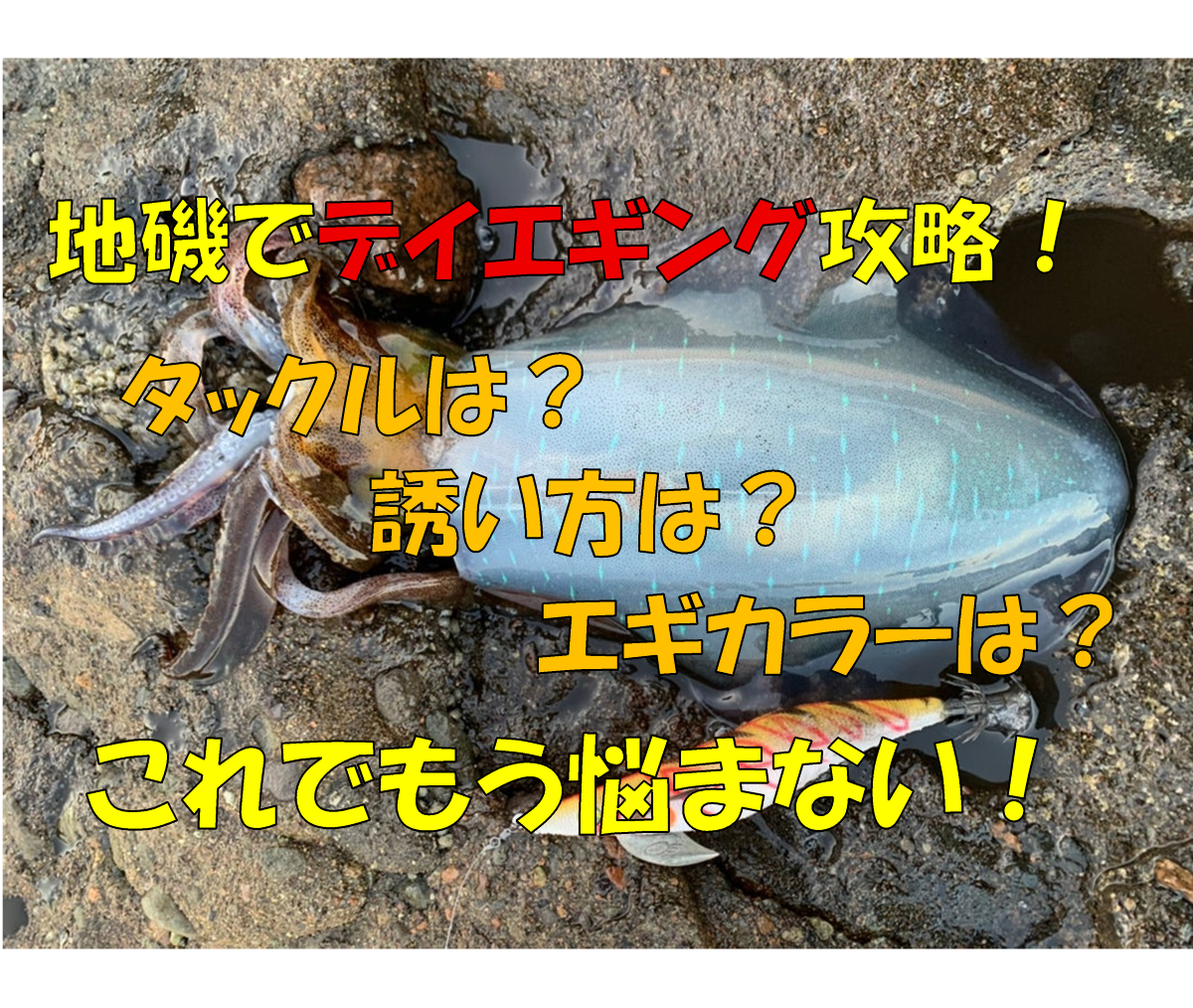

エギングブームが到来して早数年「釣っても楽しい」「食べても美味しい」と、釣り人からも人気の高いアオリイカの地磯攻略を紹介したいと思います。

ただ人気が故、釣れると有名な堤防は人で埋め尽くされ、どれだけ頑張っても釣果に結びつかない場合もあります。

シーズン初期では数釣りも楽しめますが、後半ともなればサイズの期待はできても数は見込めません。

ですが地磯はその限りではありません。

私のエギングは毎年11月頃に、「そろそろイカが食べたい」嫁の一言でようやく釣りに行きます。

多い時で40杯ほど、どれだけ渋い日でも10杯ほどのアオリイカを半日で釣ることが可能です。

堤防と地磯のその差は何か?

圧倒的な絶対的個体数の多さ、堤防に比べてプレッシャーの低さ、そしてスレのなさ。

そこまで見ればメリットの多さに夢が広がります。

ただ釣りを始めたばかりの方や、堤防でしか釣りをしない方は、口を揃えて磯の敷居の高さについて言います。

例えば「根がかりが怖い」や「釣れるポイントが分からない」。

今までレクチャーしてきた方は、主にその2点を気にしていました。

そこも踏まえ、エギングの引き出しが1つでも増えるように説明をしていきたいと思います。

釣り場の選択肢

そもそも磯には種類があります。

足場が岩でも海底が砂地の時もあれば、岩と砂地の混合の場合もあります。

今回の「地磯」とは海底が岩のみとなります。

「磯に行けば簡単に釣れる!」そのような事は決してありませんので、まずは海底の種類の把握、それに見合った攻め方を考える必要があります。

また磯は荒れると墨跡が消えます。

堤防のように目印がないため「本当にイカが釣れるの?」そう疑問に思われますが、ちゃんとアオリイカはいますので挑戦してみましょう!

今回のテーマは「デイエギング」と「地磯」ですが、どのエリアでも通じるものは少なからずありますので、参考になれば幸いです。

エギングに適した場所の選択

地磯にも種類があり、サーフのように緩やかに沖に向かって伸びる場合と、足元から水深がある場合です。

結論から言えば両方とも釣れます。

ですが経験則ではありますが、緩やかな地磯ではサイズが見込めません。

釣るだけなら簡単ですが、やはりシャローエリアになるので、大型魚から逃げてきた小イカがメインとなります。

産まれたての興味津々な小イカなので、数釣りには適していますが、持ち帰るとなると「う~ん」と唸るサイズです。

そのため足元から水深のあるエリアを選択する事をおススメします。

足元から水深のあるエリアでも、エギングには不向きな場合も!

青物の回遊が非常に多い場所、つまり潮がガンガン流れるエリアになります。

そのようなエリアではテンポ良く回遊を期待できる反面、潮が動きすぎて底を取るのが困難な場合があります。

ただ小魚の回遊も激しいので、アオリイカも寄りやすくなるメリットも存在します。

そのためエギングに適した場所、程よく潮が流れるエリアの選択をすると釣果にもつながります。

大型のワンド攻略

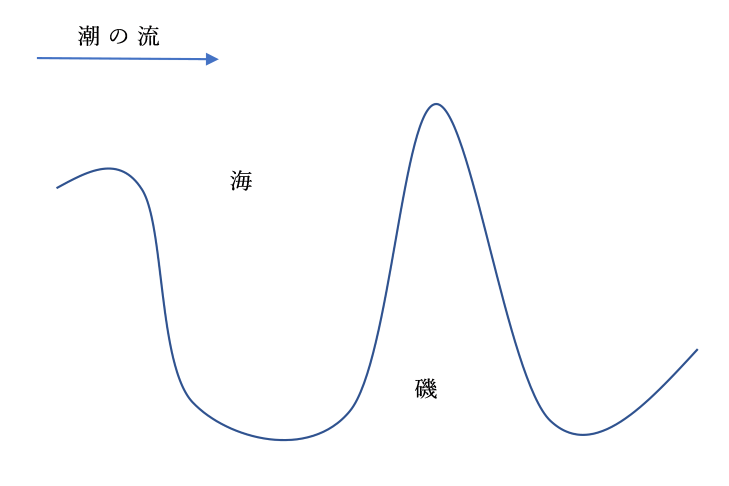

例えばこのようなワンド型の地磯があるとします。

ワンド先端エリア

風通しが良く潮通りがいいため、青物を狙うにはベスト位置となりますが、アオリイカには不向きです。

ワンド中部エリア

まさにエギングをするならここ!

そこまで潮は動きませんが、しっかり底を取れるのと、先端から逃げてきた小魚を追ってアオリイカの回遊も盛んです。

ワンド内側エリア

主にシャローエリアになります。

最初に説明をしましたが、このようなシャローエリアはサイズが見込めません。

また上記ほど潮が動かないため、絶対的な個体数は他に比べて少ないです。

もう少し頑張って歩くことをおススメします。

地磯ではありますが、このように釣り場の選択によって釣果やサイズ感は大きく変わってきます。

そのためエギングに適した場所の選び方をしましょう。

小型のワンドでは上記の選択に当てはまらない場合もあります。

ワンドの内側も水深がある場合は内側→中部→可能であれば先端の順に攻めてみましょう。

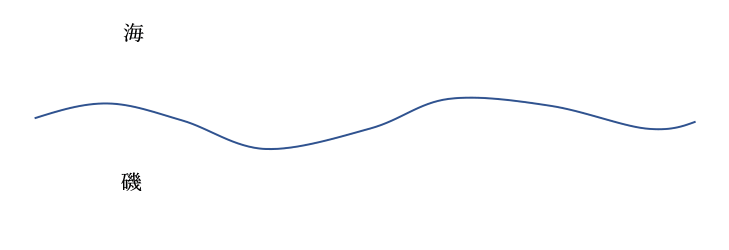

ワンドではない平坦な地磯の場合

主な磯にはワンドと平坦な箇所が交互に存在します。

上記のような平坦な地磯でも、アオリイカはもちろん釣れます。

ですが、これも経験則ではありますが、このようなエリアは潮があまり動くイメージはありません。

もちろん地域差はあると思います。

潮が動くようであれば回遊も視野に入りますが、そうでない場合は足を使ったランガンスタイルがメインとなります。

その場に居ついたアオリイカを釣ったら即移動、その繰り返しになるので比較的にハードな釣行になると思います。

まとめ

「地磯だから釣れる!」のではなく、選択するエリアによって釣果は大きく左右されます。

「歩くのは嫌!」「荷物が重いからランガンはしたくない!」そのような方はワンド型の中部付近を選択しましょう。

回遊に左右はされますが、それなりの釣果は期待できると思います。

ただ釣果をより伸ばすのはランガンが最も効果的です。

足元から深い箇所を探す。

エギをストレスなく沈められる場所、潮の強弱が程よい場所を選択する。

潮が動かない場所ではランガンをしましょう。

タックルの選択

堤防も地磯も使用するタックルは同じです。

「地磯だからロッドはMじゃないとダメ!」「リールは3000番!」「ギア比はこれ!」そのような事は一切ありません。

わざわざ買い足す必要はなく、ご自身が気に入っているタックルで挑みましょう。

PEラインとリーダーの太さ

これも「地磯だからPEラインは太番手!」そのような事は一切ありません。

0.4号でも0.6号でも、好きなPEラインを使っていただいて結構です。

理由はしゃくり方で説明をします。

通常は地磯で太番手を使うのには理由があります。

海底が磯のため、他のエリアより圧倒的に根が荒いためです。

細番手だとリーダーも細くなり、根ずれに耐え切れず切れてしまうからです。

そのため根ずれ対策のためリーダーを太くする=太番手のPEラインとなります。

参考程度に、私の場合はPEラインの太さを三種類使います。

このように細番手だったとしても、地磯でのエギングには全く支障はありません。

また、どのような釣りをする中で、やはりPEラインは細いほうが釣果は伸びます。

ただ細番手にもデメリットや、ライン自体の限界も存在するので注意して下さい。

リーダーの長さ

これは個人のお好みなので軽くだけ説明します。

私の場合はエギングだけではなく、ロックショアのプラグトップゲームやショアジギング、オフショアのキャスティングやジギング。

ありとあらゆる釣りでリーダーの長さは1ヒロと決めています。

正確にはロッドの長さで多少の誤差はありますが、おおむね1ヒロほどで統一しています。

なぜか?

PEラインとリーダーのコブ(結束部分)がガイドに引っ掛かり、一投する毎に強度がみるみる低下します。

そうなるとどうなるか?

キャスト時にコブが切れてエギやルアーがロストする。

念願のヒット時に低下した強度が瞬発的な力に耐えられず、やはり切れてしまう。

そのため私はコブをガイドの外に出して、PEラインからキャストするようにしています。

それを始めたのが10年ほど前からで、魚もしっかりと釣れますし、ライントラブルも全くありません。

おススメなので是非お試し下さい。

まとめ

タックルやラインシステムは専用に買い揃える必要はなく、現在の使用しているタックルをご利用下さい。

リーダーは短めで、キャスト時は結束部分をガイドの外に出すとライントラブルが軽減されます。

しゃくり方のコツと注意点

ここからが釣果を大きく左右する本題です。

しゃくり方といっても沢山あります。

一段しゃくり、二段しゃくり、多段しゃくり、スラックジャーク。

他にもただ巻きやステイ、フリーフォールやテンションフォールなど、アオリイカを魅了する技はたくさんあります。

ですが難しく考える必要はございません。

一段しゃくりと二段しゃくり、稀に三段しゃくり(多段しゃくり)だけで問題はありません。

ルアー釣り全般に私が一番重要視しているは「ドラマと強弱、そして他者との変化」です。

例えば堤防にエギングをしている方が並んでいるとします。

全員どこかで見たことのあるしゃくりでアオリイカを誘っています。

もちろん釣れますが、爆釣とまではいきません。

シーズン初期の赤子なら可能性はありますが、中盤や終盤になるにつれてスレが生じ、どんどんと釣果が下降気味になります。

人間も同じで毎日カレーを食べると飽きますよね?アオリイカも同じです。

カレーが並ぶ中で一つだけ牛丼があると魅力的に、なおかつ興味が湧いてきます。

それが他者との変化です。

上記を踏まえて、地磯での誘い方を説明したいと思います。

攻略には情報が不可欠

早々に脱線をしますが、初心者が地磯に対するイメージ「根がかりが怖い」について深堀していきます。

堤防のエギングでも同じですが、底を取らなければいけない釣りには切っても切れない問題「根がかり」ですよね。

簡単に根から回収できれば御の字ですが、ほとんどは根に軍配が上がりロストしてしまいます。

一気にテンションが下がりますよね。

私もエギングを始めた頃は苦い思いを何度もしました。

堤防でも根がかりが最大の敵なのに、根しかない地磯は一投でロスト?

その疑問は確かです。

それを無くすために地磯では初めに行う作業があります。

それは「カウントダウン」です。

よほど海藻が生い茂るエリアでない限り馴染みのないテクニックだと思います。

カウントダウンをしなくてもラインで着底が分かりますし、ステイなどの誘いもあるので実践される方は少数派だと思います。

根がかり回避のため地磯での「カウントダウン」は必須スキルなので、この機に習得しましょう!

だったら最初からボトム付近は捨てて、中層~上層のレンジだけを探ればいいのでは?

それでも釣れますが、ボトムが大好きなアオリイカも中にはいます。

最初は苦労するかもしれませんが、慣れればどこにでも通用する強いスキルとなります。

カウントダウンのやり方は非常に簡単です。

遠投してエギが着底する時間を計る。

たったそれだけです。

水深を計り終わったら一段しゃくりをして、再び着底までの時間を計りましょう!

それによって自身のしゃくりる距離が把握でき、次のステップにも必要な情報となります。

例えば着底までに5秒を必要だったとして、4.5秒程度でしゃくればボトム付近を攻めたことになります。

これによりボトム付近を攻めたのと同時に、厄介な根がかりも回避できます。

これが地磯を攻略する必須スキル「カウントダウン」になります。

しゃくりにはドラマ性と強弱を

次にしゃくり方といいますか、私が最も大切としている「ドラマと強弱」に移ります。

起承転結はドラマを面白くする大切な事柄です。

それはエギングも全く同じです。

「元気にアピールをして、見つかったと全力で逃げまどい、疲れたけど最後の力を振り絞って弱々しく逃げて、最後は食べられる」

私が思うエギングのドラマ性がそれです。

更に【強弱】をつけてみましょう。

①元気にアピール→強めの一段しゃくり、二段しゃくり

②全力で逃げまどう→より強めの二段しゃくり、多段しゃくり

③弱々しく逃げる→ふわり(弱い)と一段しゃくり、二段しゃくり

となります。

ここでポイントとなるのが、どこで食わせたいかになります。

アオリイカにしても他の魚にしても同じなのですが、食わせやすいタイミングをこちらで用意する必要があります。

それが食わせの間ですね。

これが釣果を左右する腕の見せ所だと私は思います。

やる気のあるアオリイカは①と②でも釣れますが、やる気がない個体やお腹が満たされているアオリイカは③を用意しなければ見切られてしまいます。

どの個体でも通用させるため、ドラマ性を組み込むことは非常に大切となります。

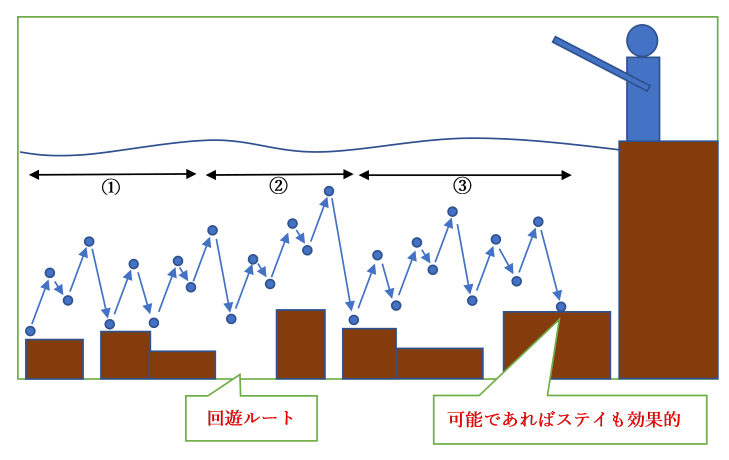

沖合で釣れた場合は回遊ルートの可能性も

遠投して沖合で釣れたことは誰にでもあると思います。

1回目だと確信は持てませんが、似たような場所で2回目3回目ともなると話は大きく変わります。

その近辺にアオリイカの回遊ルートがある証拠となります。

この回遊ルートを知るのも強い武器となり、そこにドラマ性を組み込むことによって釣果は更に変化してきます。

あくまで一例ですが、このような地磯があったとします。

①根についているアオリイカにアピールします。

②あくまで回遊ルートを特定したとして、通過する際はとにかく派手に逃げまどいます。

③力なく、だけど食われまいと必死に逃げているように見せかける。また、目視で底が見えるようであれば、ステイで食わせの間を入れるのも一つの手段です。もちろん根がからない前提のステイなので、磯の境目があれば無理なステイは逆効果です。

このように戦略を立てて、どこで食わせたいのか明確にすると「釣れた」ではなく「食わせた!」と、今後のモチベーションにもつながります。

また、しゃくりを入れたからと、いちいちボトム付近に落とす必要はありません。

例えば③のように、しゃくりを入れた後に2秒でボトムのところ、1秒だけ沈めてからしゃくりを入れるのも効果的です。

ただしカウントダウンで足し算と引き算を使い、どこのレンジにエギがあるか知る必要があります。

ボトムだと思っても、実は上層付近にあって、エギが飛び出したでは今までの誘いが無駄になりますからね。

慣れれば簡単に把握できるので、是非ステップアップとして挑戦してみて下さい。

フォールにも釣果を伸ばすテクニックが

フォールにはテンションフォールとフリーフォールがあります。

簡単に説明をすると上記のようになります。

通常は【フリーフォール】の時はフェザーリングで着底の情報や、無駄なラインの放出を抑えます。

私の場合はフェザーリングをしないどころか、こちらでPEラインを事前に放出して【ゼロテンションフォール】でエギを沈めています。

イカちゃん

イカちゃんデメリットの方が目立つよ?

それなのにどうして?

これは経験則なのですが、過去に4シーズンほどPEラインを交換しないでエギングをしていた時がありました。

もちろん劣化は激しく、PEラインが毛羽だってフォール中にくっついて、フリーフォールしたいのに勝手にテンションフォールなる。

そのため私自身でPEラインを放出しなければなりませんでした。

それが良かったのか釣果は非常に上がり、検証もかねてPEラインを交換しないまま何度か行きましたが、やはり釣果に直結しました。

ただカウントダウンができる前提のフォール方法ですので、まずはカウントダウンをしっかりとマスターしましょう。

まとめ

カウントダウンは地磯では必須スキルです。

最初は「難しい」と思っても慣れてくれば簡単にできますし、何よりエギのロストを最小限に抑えられます。

またしゃくりにも変化をつけ、食わせたいタイミングをこちらで用意しましょう。

「釣れた!」ではなく「食わせた!」と、エギングがより戦略的になり楽しくなります。

アオリイカにも回遊ルートがあり、沖合でヒットした場合はチャンスです。

特に回遊ルート付近は丁寧なしゃくりを心がけると、アオリイカによりアピールできます。

エギはアオリイカを魅了し、エギカラーは人を魅了する

エギングをする方によって「カラーの選択」は永遠のテーマですよね。

ですが今回のテーマは「デイエギング」と「地磯」です。

そもそも地磯は底が砂地ではないので、余程のことがない限り濁ることはありません。

例えば近くにサーフがある場合は、海が荒れた数日は濁る事もあるかもしれませんが、付近に砂地がないようであれば濁る心配はありません。

そのためカラーの選択はだいぶ狭まってきます。

デイエギングで水質がクリアの場合は「ナチュラルカラー」「ホワイトカラー」が好反応!

ケイムラ仕様ならより高アピール!

おススメのエギ

【マリア エギ王K】

フォールを重要視している私にとって、フォール姿勢が非常に良いので大変気に入っています。

カラーは数多くあり中でもブルーポーションや軍艦グリーン、ムラムラチェリーなどは人気色ですよね。

その中でも私が最も推しているカラーは「ピーカンブルー」です。

ナチュラルカラーでケイムラ仕様のため、クリアな水質によく合います。

またナチュラルカラーはスレ対策にもなるため、気にせず使えるのも高ポイントです。

ただ欠点も1つだけあり、圧倒的な強度不足が挙げられます。

新品だったとしても3杯ほどで布が剥げてしまいます。

それでも関係なく釣れるので完成度は非常に高いです。

カラーはどうあれ、1つはボックスに忍ばせておくと強い味方になるのは間違いありません。

【ダイワ エメラルダスダートⅡ】

少し古いエギなので最新版のエギと比べると物足りなさは否めませんが、非常によく釣れるエギです。

名前の通りダートアクションを得意とし、秋の興味津々なアオリイカに対して有効になります。

おススメカラーは「つむじみかん」です。

ただホワイトベースのカラーなので、墨の付着は目立つので注意が必要です。

【エギリー ダートマックス】

ランガンなら派手なカラーや強ダートでのアクションも有効な手段です。

名前の通りダート系のエギになります。

初心者の方でも簡単にダートアクションができるので非常におススメです。

磯釣りに欠かせない必要な道具

日中の磯でも危険がつきものです。

堤防と違い足場が悪いので、転倒の際にロッドが折れる場合もあります。

危険リスクを一つでも減らすため、しっかりと準備をして挑む必要があります。

また釣り場によっては波と近いです。

不意な高波も周期的に起こりますので、慣れたと思ってもナイトエギングは避けて、安全な釣りを心がけてください。

ライフジャケットを着用していても、秋のエギングシーズンは海水温が低下している時期です。

最悪の事も考えられるので、無理だけはしないようにお願いします。

また磯での移動は機動力がものを言います。

不要な道具は最小限に抑え、片手が常時使えるように物の選別を心がける必要があります。

必須アイテム5選

ライフジャケット

ライフジャケットは自身を守る最後の砦です。

特に磯場は堤防と違い人の目がないため、落水しても気づかれにくいです。

命に係わる事なので必ず着用しましょう。

スパイクシューズ

特に初心者の方や堤防でしか釣りをされない方には、あまり馴染みや必要性を感じないかもしれません。

ですが磯では足場と水面が近いエリアが多々あり、そのような場所では苔が生えやすく、通常のシューズでは非常に滑りやすいです。

不意な転倒を防ぐためにも必ず準備しましょう。

移動用の手袋

以外にも見落としなのが移動用の手袋です。

駐車場から釣り場までの道のりが緩い場合は必要ありませんが、中には岩を触って移動する場面もあります。

道具箱に一つ忍ばせておけばどこでも対応が可能です。

帽子(ヘルメット)

エギが誤って飛び出し頭部を守る役割、直射日光を遮る役割などがありますが、磯場では移動時にも必要になってきます。

中には自身の背より高い岩の周辺を歩く場合もありますし、転倒時にも頭部を守る役割があります。

帽子またはヘルメットを準備しましょう。

偏光サングラス(眼鏡)

乱反射した光をカットし、ぎらついた水面をクリアにしてくれるのが偏光サングラスです。

それだけではなく飛び出したエギから目も守る役割もあるため、普段使いの眼鏡でも良いので着用を心がけましょう。

あると便利なアイテムも

ロッドケース(ハード、セミハード)

移動中にどれだけロッドに神経を集中していても、不意な事は必ず起こります。

「苔での転倒」「純粋な不注意」せっかく楽しい釣りが始まる前にロッドが破損したら一大事ですよね。

そうならないためにもロッドケースで守りましょう。

またロッドケースがあることにより強気な移動も可能になり、行動範囲も増えると思います。

この機会に購入をおススメします。

フィッシングバッグ

磯釣りは時に険しい道のりを長時間も歩く場合もあります。

大きなタックルボックスを持っていきたい気持ちは分かりますが、荷物を厳選する意味も込めてフィッシングバッグで軽量化を図りましょう。

またタックルボックスでは手が塞がり、不意な事態に対応が追い付きません。

それらの意味も込めて磯釣りにはフィッシングバッグがおススメです。

チャック付きポリ袋

短時間のランガンには必ず必要になるのが、チャック付きポリ袋です。

アクセスや危険面が低い地磯では、タックルとフィッシングバッグだけで向かう場面もあります。

そのような時に釣れたアオリイカを保管するのに重宝します。

100均にも売っているので、安易に入手が可能なのも高ポイントです。

まとめ

最後に地磯攻略における要点のまとめになります。

地磯でもエントリーするエリアによって釣果も左右されます。

タックルは専用に準備する必要はなく、現在のタックルを引き続きお使い下さい。

単調なしゃくりではなく、ドラマ性と強弱でアオリイカを魅了しましょう。

磯釣りはプレッシャーの少なさから釣果を得られるチャンスが増す一方で、人の手が加えられていないため非常に危険なエリアでもあります。

人影が見当たらない場面も多々あり、決して無理な釣行は控えて安全第一で楽しみましょう。

また慣れない間は複数人での行動を心がけ、少しでも危険を感じたら引き返す決断も非常に大切です。

今後のエギングをする中で、一つでも引き出しが増えたのなら幸いです。