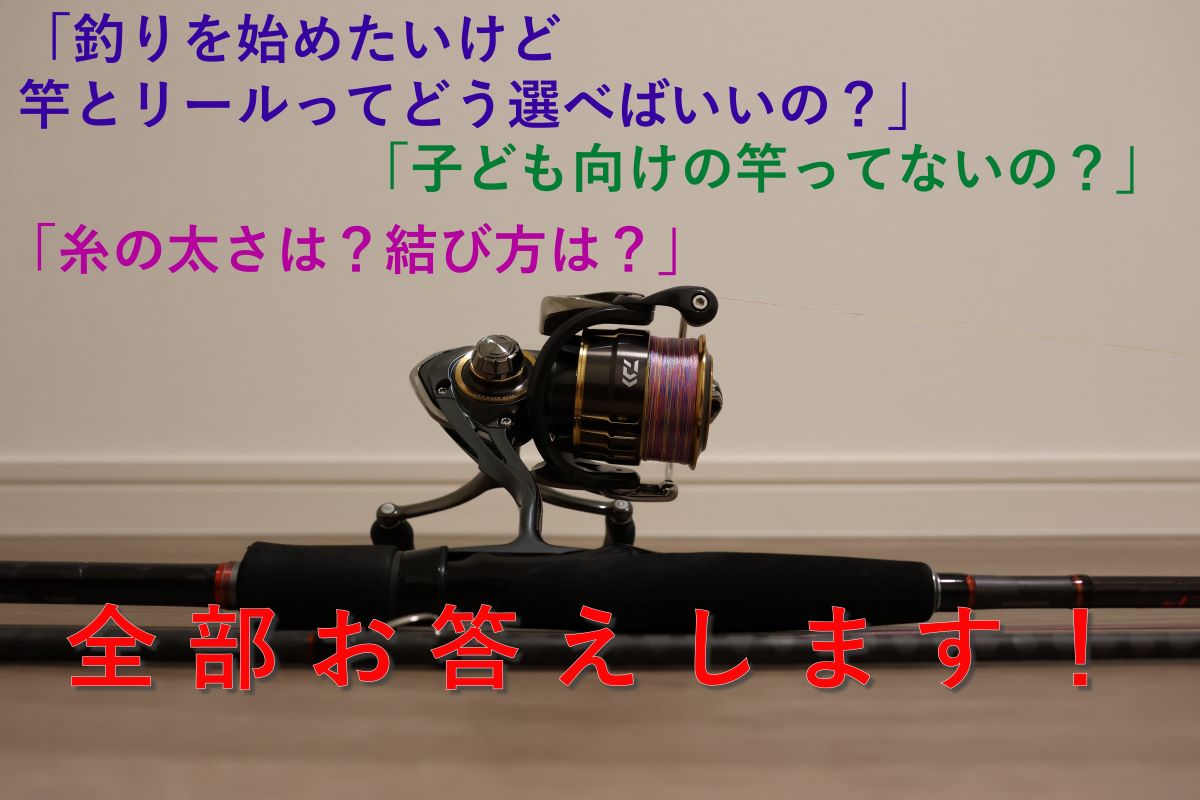

これからファミリーフィッシングを始めたい方や趣味で釣りを始めたい方にとって、数あるロッド(竿)とリールの中から1つを選択するのは非常に難しくて悩みの種だと思います。

また「とりあえず釣りを始めたけど続くか分からない」「1本のタックル(ロッドとリール)で色々な魚を釣りたい」そのような意見もあると思いますので、低価格の初心者向けのエントリーモデルや性能が優れたミドルクラスのタックルを紹介、更にはラインシステムについても紹介しますので参考にしてみて下さい。

ファミリーフィッシングの対象魚

代表的なファミリーフィッシング向けの対象魚は堤防だとアジ、サーフ(砂浜)だとキスになると思います。

ただアジやキスの専用ロッドを購入しようと思っても、汎用性が乏しいのが現状です。

例えばサビキ釣りでアジを狙う場合は磯竿を使い、キスの場合は遠投竿を使用します。

磯竿と遠投竿は共に伸縮式の振り出し竿で、収納面や持ち運び面ではコンパクトなので優秀ですが、使用する場合は3m~5mと長竿のため、特に小さいお子さんが使用する場合は非常に扱いにくいデメリットがあります。

また磯竿と遠投竿は共に振り出し竿で見た目と作りとしては非常に似ているため、一見して併用が可能だと思います。

ですが扱える仕掛けのオモリ負荷号数が異なるため現実的ではありませんし、何よりルアーの使用は適していません。

くゆき

くゆき専用ロッドとしての性能は勝りますが、汎用性としては非常に乏しく初めての1本としてはおススメできません。

汎用性が高く扱いやすいエギングロッド

アジやキスなどの小魚、更にはシーバスやサゴシなどの中型魚を1本のタックルで併用できるのが理想だと思います。

特にエサ釣りだけでなく、ルアーフィッシングも視野に入れるならロッドの選択は非常に大切になります。

更に欲張って「ある程度の柔軟性があって初心者やお子さんにも扱いやすい」その条件も付け加えるとエギングロッドが非常におススメです。

シーバスロッドもおススメですが、エギングロッドと比べると重量があるため、釣りに慣れていない初心者の方には扱うのが少し大変です。

エギングロッド

イカを釣るためのロッド。

先調子(ファーストテーパー)になるため「感度」「ルアーのアクション」「キャストの簡単さ」のメリットがあり、更にはロッド自体が8ft程度と短く計量なため長時間の釣行、初心者の方にも扱いやすいロッドです。

またエギングは「しゃくり」を多用してイカにアピールして釣るため、メタルジグの「ジャーク(しゃくり)」も対応可能と懐の広いロッド。

ただ柔軟性があるため沈下速度が速いメタルジグをキビキビ動かすのは苦手なので、基本はワンピッチジャークで対応する必要があります。

エギングロッドの選び方

エギングロッドと一緒くたにしても様々な硬さがあります。

使用するエリアや狙う魚、使用するリール(ラインサイズ)によって選択肢に変化があります。

購入後に失敗をしないためにも、大まかな使用目的を考える必要があります。

またロッドにはスピニングモデルとベイトモデルがあります。

ベイトモデルはパワーや太い糸を使用できるメリットがありますが、初心者の方やお子さんがキャストをするには非常に難しいため、スピニングモデルを選ぶと失敗はありません。

ロッドの硬さと違い

【UL】ウルトラライト(非常に柔らかい)

【L】ライト(柔らかい)

【ML】ミディアムライト(やや柔らかい)

【M】ミディアム(普通の硬さ)

【MH】ミディアムヘビー(やや硬い)

【H】ヘビー(硬い)

【XH(HH)】エクストラヘビー(非常に硬い)

ルアーフィッシング用のロッドは基本的にアルファベット表記で硬さを表します。

磯竿や遠投竿など、一部のロッドに関しては1や1.5などの数字表記もあり、そちらはオモリ負荷号数を表しています。

エギングロッドはアルファベット表記のため、上記の硬さ表を参考にして下さい。

【UL】ウルトラライト

最近ではエギングロッドでもULモデルがありますが、主にライトゲーム(アジングやメバリング)で使用する硬さになります。

基本的に軽量の仕掛け(ルアー、ジグヘッド)を使用する時に選ぶ硬さになります。

そのため対象魚も小魚がメインとなります。

アジングロッドには更に柔らかいFLモデルもありますが、どちらにしても初めての1本にはおススメできません。

【L】ライト

こちらもライトゲームがメインの硬さになります。

FLやULだと攻略不可な沖合の魚を狙う時に使用しますが、こちらも初めての1本にはおススメできません。

【ML】ミディアムライト

やや柔らかい硬さのロッドではありますが、エギングやチニング、シーバスやライトショアジギング、様々なロッドにラインナップされている硬さになります。

エギングでは秋の新子シーズン、シーバスやチニングでは河口の軽量ルアーを使用する時に選択する硬さです。

初めての1本としておススメの硬さになります。

【M】ミディアム

基本となる中間の硬さ。

こちらもエギングやチニング、シーバスなどで使用します。

MLより重量のあるルアーを使用する時に選択する硬さです。

エギングに関しては通年を通して使用できる硬さになりますが、新子のシーズン初期にはやや硬いです。

初めての1本としておススメの硬さになります。

【MH】ミディアムヘビー

やや硬い硬さのロッドになりますが、エギングやシーバス、小型のメタルジグを使用するスーパーライトショアジギングなどで使用します。

Mより重量のあるルアーや飛距離を必要とするエリア(サーフや磯場)で使用する時に選択する硬さです。

エギングに関しては主に春先の親イカを狙う時に選択する硬さです。

新子のアオリイカには扱いが難しい硬さですが、汎用性が非常に高いため初めての1本としておススメの硬さになります。

【H】ヘビー

ショアジギングやロックショア(磯釣り)で使用する硬さで、ファミリーフィッシングでは使用しない硬さ。

ブリ族だとフクラギ(イナダ、ハマチ)~ブリまで幅広く使用できます。

使用するエリアのアベレージサイズに合わせて、HかXHのどちらを選択するか変わります。

【XH】エクストラヘビー

メーカーによってはHHやHHHなどの記載もありますが、ファミリーフィッシングではまず使用しない硬さになります。

主にロックショア(磯釣り)で使用する硬さになり、100gを超えるルアーを使用し10㎏~30㎏の超大型青物を攻略する時に使用する硬さになります。

【ML】【M】【MH】のスペック

汎用性や扱い易さから初めての1本はエギングロッドがおススメですが、非常に悩ましいのが硬さの選択です。

ダイワさんのエメラルダスXとシマノさんのセフィアBB、共にエントリーモデルで例に挙げてみます。

| エメラルダスX | 全長(m) | 対応エギサイズ | 適合ライン(PE) |

| 83ML | 2.51 | 1.8~3.5 | 0.5~1.0 |

| 83M | 2.51 | 2.5~4.0 | 0.5~1.2 |

| 83MH | 2.51 | 3.0~4.5 | 0.6~1.2 |

| セフィアBB | 全長(m) | 対応エギサイズ | 適合ライン(PE) |

| S83ML | 2.51 | 1.8~3.8 | 0.4~1.0 |

| S83M | 2.51 | 2.0~4.0 | 0.5~1.0 |

| S86MH | 2.59 | 2.5~4.5 | 0.6~1.2 |

エメラルダスXとセフィアBBのスペックは上の通りになり、対応エギサイズと適合ライン(PE)共に大きく変化はありません。

次にエギサイズを重量に表すと以下の通りになります。

| 1.8号(2.0号) | 2.5号 | 3.0号 | 3.5号 | 4.0号 | 4.5号 | |

| シャロー | × | × | 約14~15g | 約18~20g | × | × |

| ノーマル | 約5~7g | 約10g | 約15~17g | 約18~22g | 約22~26g | 約30gほど |

| ディープ | × | × | × | 約23g | × | × |

【ML】は約5~23gほど

【M】は約10~26gほど

【MH】は約10~30gほど

大まかなルアーウェイトは上記の通りで、投げサビキやちょい投げ等の仕掛け、ルアーを使用する時の目安になります。

エギを使用例に挙げると【ML】は3.0号のエギ、【M】と【MH】は3.5号のエギが非常に扱い易いよ。

オモリ負荷号数の重量について

ルアーは重量で記載されていますが、投げサビキやちょい投げのオモリに関しては号数での記載になっています。

これを重量に換算したのが下記になります。

1号=3.75g

2号=7.5g

3号=11.25g

4号=15g

5号=18.75g

6号=22.5g

7号=26.3g

8号=30g

つまり

【ML】2号~6号

【M】3号~7号

【MH】3号~8号

までの号数が使用可能になります。

つまり【ML】【M】【MH】どれがいいの?

小型の堤防での投げサビキや堤防のちょい投げでキス狙い。

小型ルアーを使用した河口のシーバスゲームやチニング、3.0号~3.5号のエギを使用して新子のアオリイカを狙う場合は【ML】。

メインフィールドが幅の狭い河口なら【ML】がおススメ。

堤防での投げサビキやサーフのちょい投げでキス狙い。

河口や堤防でのシーバスゲームやチニング、3.0号~3.5号のエギを使用して新子のアオリイカを狙う場合はオールマイティな【M】。

メインフィールドが堤防なら【M】がおススメ。

堤防での投げサビキやサーフのちょい投げでキス狙い。

重量のあるルアーを使用するサーフゲーム、20gほどのメタルジグを使用するスーパーライトショアジギングでの青物狙い、3.5号のエギを使用した春先のアオリイカ。

パワーが最もあるため、飛距離が必要となる広大なエリアや大物狙いには【MH】。

メインフィールドがサーフや大物狙い、なおかつ新子のアオリイカを視野に入れないなら【MH】がおススメ。

硬さの目安は上記のようになります。

つまり使用するメインのエリアによって変化するため、必ずしも「この硬さがいい!」とはなりません。

ですがサーフでのルアーフィッシングは非常に難しく、初心者の方には少々敷居が高いのも現実です。

そのため投げサビキやちょい投げでのエサ釣り、ルアーフィッシングのメインエリアを堤防とした場合は【M】が最も汎用性に優れているため、硬さ選択の失敗はないと思います。

インナーガイドの選択肢も

現在の主流はアウトガイドのロッドですが、中にはインナーガイド(インターライン、中通し)のロッドもあります。

種類こそあまりありませんが、インナーガイド最大のメリットはガイド絡みがない事です。

特にエギングでアオリイカを狙う場合に多発するのがガイド絡みです。

糸ふけがある状態や多段しゃくりをすると、逃げ場の失ったPEラインがガイドに絡みます。

これってエギングをする中で非常にストレスで、特にナイトゲームは光量がないためガイド絡みを直すのも一苦労でストレスも倍増します。

またインナーガイドはガイドを通さないため感度に優れており、わずかな変化も感じ取れるメリットがあります。

おススメのロッド

ロッドはエントリークラス、ミドルクラス、ハイエンドクラスがあります。

価格も実売価格が5000円の物もあれば、10万円を超える高級ロッドまで様々あります。

価格が上がれば性能(感度、重量)や素材(ガイド、ブランクス)に違いがハッキリと出てきますが、必ずしも高い=扱い易いロッドではありません。

現在のロッドは技術面の向上により、エントリークラスやミドルクラスでも十分な性能があります。

ダイワ 22エギングX

エギングの入門モデル。

エントリークラスにしては重量はそれほど重くはありませんが、硬さが【ML】と【M】しかラインナップはありません。

ですが実売価格は1万円前後と安いため「とりあえず挑戦してみたい!」そのような方にはおススメのモデルになります。

| 全長 | 継数 | 自重 | 対応エギサイズ | 適合ライン(PE) |

| 2.51m | 2 | 108g | 1.8号~3.5号 | 0.4号~1.0号 |

ダイワ 25EMERALDAS X(エメラルダス X)

ダイワさんのエギングブランド、エメラルダスシリーズのエントリークラスに位置するのがエメラルダスXになります。

硬さは【ML】~【MH】と幅広くラインナップされていますが、少々重量が重いのがマイナスポイント。

それでもエントリークラスとしては十分な性能があるため、初心者だけではなくエギングに慣れてきた中級者にも満足いく仕上がりになっています。

実売価格も1万円半ばとコストパフォーマンスにも優れたおススメの1本です。

| 全長 | 継数 | 自重 | 対応エギサイズ | 適合ライン(PE) |

| 2.51m | 2 | 108g | 1.8号~3.5号 | 0.5号~1.0号 |

ダイワ 25EMERALDAS X IL(エメラルダス X IL)

ダイワさんのエギングブランド、エメラルダスシリーズのエントリークラスに位置するのがエメラルダスXになります。

エントリークラスではありますが、インターガイドがラインナップされており、中級者の方にもおススメできるモデルになります。

特にナイトゲームや強風時に力を発揮し、ライントラブルの軽減が期待できます。

ただ同モデルのアウトガイドモデルより実売価格が少し高いため、予算との兼ね合いで決めましょう。

| 全長 | 継数 | 自重 | 対応エギサイズ | 適合ライン(PE) |

| 2.51m | 2 | 99g | 1.8号~3.5号 | 0.5号~1.0号 |

シマノ 25SALTY ADVCE SHORE MODEL(ソルティーアドバンス ショアモデル)

エギングだけではなく、シーバスモデルやサーフモデル、ロックフィッシュモデルに青物モデルなど様々なモデルを展開しているエントリークラスのロッドになります。

実売価格も1万円前後とお手頃です。

| 全長 | 継数 | 自重 | 対応エギサイズ | 適合ライン(PE) |

| 2.51m | 2 | 94g | 1.8号~3.8号 | 0.4号~1.0号 |

シマノ 22Sephia BB(セフィア BB)

シマノさんのエギングブランド、セフィアシリーズのエントリークラスに位置するのがセフィアBBになります。

エントリークラスですが初心者の方には十分な性能があり、現セフィアBBのモデルチェンジ前を今でも使用していますが、エントリークラスとは思えないほどの粘り強さがあるロッドとなっています。

初めての1本としてもおススメで、品番の規格も種類が豊富なのも魅力の1つです。

| 全長 | 継数 | 自重 | 対応エギサイズ | 適合ライン(PE) |

| 2.51m | 2 | 105g | 1.8号~3.8号 | 0.4号~1.0号 |

まとめ

使用するエリアによってロッドの硬さに変化があります。

比較的に飛距離を必要としない幅の狭い河口ではML、逆に飛距離を必要とするサーフでは重量のあるルアーを使用するためMH、狙う魚種で決めるのも手ですが、このように使用するエリアで使い分けるのも大切になります。

ロッドは長ければ長いほど飛距離に比例しますが、あまりにも長いロッドは手返しや扱いが難しいため、エギングロッドなら8.3ftを選ぶと比較的に扱い易いと思います。

ただ身長が低い方や小学生ほどのお子さんが使用するようであれば、更に短いロッドも視野に入れる必要があります。

また選択肢はあまりありませんが、インナーガイドもおススメです。

感度や操作のし易さ、ライントラブルの軽減など、メリットが多々あります。

特にナイトゲームを視野に入れる場合は非常におススメなので、ぜひチェックしてみて下さい。

リールの選び方

ロッドだけではなくリールにも様々な規格があります。

リールの番手やギア比はもちろんですが、それとは別にリールとロッドのバランスもあります。

そのため初心者の方には選ぶのも一苦労だと思いますので、参考になれば幸いです。

番手別の対象魚

大まかですが使用する番手によって対象魚がある程度は決まっています。

| リールサイズ | 対象魚 |

| 1000 | アジング、メバリング |

| 2000 | |

| 2500 | エギング、シーバス、チニング |

| 3000 | |

| 4000 | シーバス、ライトショアジギング、フラットフィッシュ |

| 5000 | |

| 6000 | ショアジギング |

| 8000 | ロックショア(青物) |

| 10000 | |

| 14000 |

リールのボディサイズで対象魚に変化があり、数字が大きくなるにつれてリールも大型になります。

一部のモデルにはSWリールもあります。

SW機は中型~大型青物やヒラスズキなど、過酷なロックショアやオフショアで使用するソルトウォーターモデルになります。

汎用機(主に1000~5000番までのノーマル機)に比べて防水性や耐久性が大幅に向上し、不意な大物もSW機特有のパワーで強引に浮かすことができます。

ただSW機はサイズや重量、価格も汎用機に比べて大幅に上がります。

ロッドとリールのバランスを考えると、エギングロッドには2500~3000番のリールがベスト。

後は使用するPEラインによって、2500番にするか3000番にするか決めましょう。

ギア比って何?

リールには基本的にパワーギア【P】ノーマルギア【N(記載なし)】ハイギア【H】エクストラルハイギア【XH】の4つがあります。

これらはリールのハンドルを1回転した時にローターの回転数になります。

例えばギア比が5.0だとハンドル1回転でローターが5回転、ギア比が6.2だと5回転と少し、つまりギア比が高くなるとより多くのラインを回収できます。

ただギア比が高くなると巻き取りパワーが減少するデメリットがあります。

身近な物だとマウンテンバイクやMT車、オートバイを思い浮かべると分かりやすいと思います。

ローギアやセカンドギア(ギア1~2)だと急な上り坂や発進時、パワーを必要とする時に使いますが、その代わりスピードは全く出ません。

トップやオーバートップ(ギア5~6)だとスピードは出ても発進時の馬力が全くありません。

変速はできませんがリールのギアも同じだと考えて下さい。

つまり魚がHITする前はラインの取り巻き量の多い【H】や【XH】が楽で、魚がHITした後はパワーのある【N】や【P】が楽だよ。

メインフィールドによってギア比にも変化が…

ロッドと同様でリールにもギア比により得意なエリア、あまり適していないエリアが存在します。

例えばオフショア(船)で使用するリールには【P】のギア比がラインナップされていますが、主にショア(陸)で使用するリールには【P】はあまりありません。

なぜか?

ショアでのルアーフィッシングではキャスト後に無駄な糸ふけを早く回収しないと、PEラインの根ズレやトレースコースの変化、何より必要以上にハンドルを回すのは体にとって負担やストレスになるからです。

そのため狙っている魚種やメインフィールドによって、ギア比は大きく変化します。

そもそも飛距離が出ないジグ単でのアジングには【P】や【N】ギア。

飛距離がそれほど出ないエギングには【N】や【H】ギア。

河口付近でのシーバスやチニングには【N】や【H】ギア。

飛距離を必要とする広大なサーフでは【H】や【XH】ギア。

アジングのギア比はお好みになりますが、エギングには【N】河口には【H】サーフには【XH】が個人的にはおススメです。

汎用性を考えると【H】がおススメですが、エントリークラスとミドルクラスには2500番と3000番に【H】のギア比が規格されていない事も……。

そのため【H】がない場合は【N】を選ぶと失敗はないかと思います。

品番の読み方

番手とギア比は分かっても、まだまだリールの説明に欠かせない物が1つあります。

それはリールの品番です。

例えば2500番のHを購入しようと思っても、更に枝分けれして様々な種類が存在します。

ボディのサイズやスプール(糸を巻く部分)の深さ、どのようなカスタムをしてあるのか、しかもメーカーによって呼び方にも変化があり、特にリールを始めて購入される方にはチンプンカンプンだと思います。

ダイワさんの場合だと、エギングリールのミドルクラスに「EMERALDAS(エメラルダス) RX FC LT2500S-H-DH」このような商品があります。

| EMERALDAS RX | FC | LT2500S | H | DH |

| 【製品名】 | 【カスタム】 無=ノーマル FC=フィットネスカスタム PC=パワーカスタム ST=センシティブチューン | 【番手と糸巻き量】 D=深溝 無=標準 S=浅溝 SS=超浅溝 SSS=超々浅溝 | 【ギア比】 P=4.9以下 無(N)=5.0~5.4 H=5.5~5.9 XH=6.0以上 | 【ハンドル】 無=シングルハンドル DH=ダブルハンドル QD=クイックドラグ |

シマノさんの場合だと、ハイエンドクラスに「Vanquish(ヴァンキッシュ) C3000SDHHG」このような商品があります。

| Vanquish | C3000 | S | DH | HG |

| 【製品名】 | 【ボディサイズと番手】 無=通常サイズ C=コンパクトボディ | 【スプールタイプ】 無=ディープ M=ミディアムディープ S=シャロー SS=スーパーシャロー SSS=スペシャルシャロー | 【ハンドル】 無=シングルハンドル DH=ダブルハンドル | 【ギア比】 PG=パワー 無(N)=ノーマル HG=ハイギア XG=エキストラハイギア XXG=ダブルエキストラハイギア |

ダイワさんとシマノさんでそれぞれ独自の記載がありますが、基本の部分は同じなので、あまり難しく考えなくても大丈夫です!

おススメのリール

リールはエントリークラス、ミドルクラス、ハイエンドクラス(フラグシップクラス)があります。

価格も実売価格が5000円の物もあれば、80000円を超える高級リールまで様々あります。

値段が高額になるにつれて耐久性や巻き心地、ドラグ性や本体の軽さが良くなります。

「価格=性能」がハッキリするのがリールとなります。

5千円ほどのリールは耐久性やドラグ性能に難があり、正直に言っておススメはできません。

そのためワンランク上、エントリークラスとミドルクラスの中間層でもある1万~2万円ほどのリールを選ぶと失敗が比較的に少ないと思います。

ただ小さいお子さんには雑に扱っても心理的にダメージの少ない格安のタックルを選びましょう。

ダイワ 23LEGALIS(レガリス)

実売価格が1万円ほどと価格的には安価ですが、ミドルクラスにも採用されているエアドライブデザインやZAION Vを使用し剛性と軽量性に優れているのがポイントです。

非常にコストパフォーマンスが高く、少しでも予算を抑えたい方にとっては強い味方になると思います。

| 巻き取り長さ/ギア比 | 重量 | 最大ドラグ力 | 糸巻き量 |

| 1回転で75㎝/Nギア | 200g | 5㎏ | PE0.6号-200m |

ダイワ 21FREAMS(フリームス)

実売価格は1万5千円ほどと手ごろですが、ZAION Vを使用し高い剛性と軽量化を実現した機種。

またMAGSEALEDを採用しているため、防塵と防水性能が高く、初期の回転性能を長時間維持が可能となっています。

| 巻き取り長さ/ギア比 | 重量 | 最大ドラグ力 | 糸巻き量 |

| 1回転で75㎝/Nギア | 200g | 10㎏ | PE0.8号-200m |

ダイワ 25CALDIA(カルディア)

実売価格は2万円を超えてミドルクラスになりますが、こちらも非常におススメになります。

MAGSEALEDやZAION V、更にはエアドライブデザインとモノコックボディとダイワの技術が盛りだくさんのリールとなります。

そのため剛性と軽量性が非常に優れ、FCモデルもラインナップされており、ダイワの本気が垣間見えるリールと言えます。

| 巻き取り長さ/ギア比 | 重量 | 最大ドラグ力 | 糸巻き量 |

| 1回転で73㎝/Nギア | 185g | 10㎏ | PE0.8号-200m |

シマノ 21NASCI(ナスキー)

実売価格は1万円前後ですが、HAGANEギアを搭載したハイパフォーマンスモデル。

他にもサイレントドライブが搭載されているため巻きの安定感、コアプロテクトによる防水機能の向上。

価格を少しでも抑えたい方にはおススメのモデルになります。

| 巻き取り長さ/ギア比 | 重量 | 最大ドラグ力 | 糸巻き量 |

| 1回転で91㎝/HGギア | 240g | 9㎏ | PE1.2号-270m |

シマノ 22MIRAVEL(ミラベル)

実売価格は1万円弱ほどですが、自重が非常に軽いMGLシリーズ。

それを可能としたのがシマノの技術「CI4+」で、軽量なカーボンのため、特に力のない女性やお子さんでも扱い易いモデルとなります。

| 巻き取り長さ/ギア比 | 重量 | 最大ドラグ力 | 糸巻き量 |

| 1回転で73㎝/Nギア | 205g | 9㎏ | PE1.2号-270m |

シマノ 23STRADIC(ストラディック)

実売価格は2万円前後とミドルクラスになりますが、こちらもおススメのモデルになります。

HAGANEギアを始めとして、ギアの耐久性が向上しているインフィニティクロス、巻き性能がパワフルになるインフィニティドライブ。

様々な技術が搭載された上位モデルになるため、長く大事に使いたい方にはおススメのモデルです。

| 巻き取り長さ/ギア比 | 重量 | 最大ドラグ力 | 糸巻き量 |

| 1回転で86㎝/HGギア | 220g | 4㎏ | PE0.8号-150m |

まとめ

リールは番手により大きさにも変化があります。

番手が大きければ大きいほどドラグ力や糸巻き量が高くなり、それに加えて重量も重くなり体力を必要とします。

また使用するロッドとのバランスも大切になります。

アジングロッド・メバリングロッドなら1000番~2000番

エギングロッド・チニングロッドなら2500番~3000番。

シーバスロッドなら3000番~4000番。

フラットフィッシュロッド・ライトショアジギングロッドなら4000番~5000番。

ショアジギングロッドなら6000番。

ロックショアロッドなら8000番~14000番。

対象魚により番手は変化しますが、実は使用したいPEラインによっても番手に変化があります。

例えば2500番と3000番の性能はほぼ変化はなく、違いがあるとすれば糸巻き量です。

そのためPE0.6号を使用したい場合は2500番、PE0.8号を使用したい場合は3000番と、使用したいPEラインによっても番手に変化が生まれます。

ですが3000番でもPE0.6号を巻くことはもちろん可能なので、あくまで目安として参考にしましょう。

小さいお子さんにおススメのタックル

中学生や高校生だと道具を大事に扱えるため、エントリークラスやミドルクラスのタックルをおススメしますが、小学生だとまだまだ道具の扱いに不慣れ(気持ちのテンションが上がって雑に置いたり、放り投げたりなど)な部分があります。

そのため大型の釣具屋やネット通販には格安タックル、ロッドとリールのセットが販売されています。

価格も数千円と安価で購入が可能なため、仮に破損に繋がっても心理的なダメージは少ないためおススメです。

ただ非常に安価な作りとなっているため、ロッドやリールのパワーや耐久性は期待が持てません。

振り出し竿タイプはルアーフィッシングでのシーバスやエギングなど、繊細とされる釣りにも適していないため、投げサビキやちょい投げでの使用をおススメします。

また付属している格安ライン(フロロカーボンラインやナイロンラインの場合)は難があるため、格安のPEラインでもいいので交換をおススメします。

ロッドとリール、更にはエギやスナップがセットになっているフルセットの入門モデル(2ピース)です。

リールには既にPEライン(0.8号)とリーダーが付属されているため、直行でエギングを楽しむ事ができます。

ただこの手の格安エギは非常に当たり外れが多く、新品でも浸水などのトラブルや性能面にも難があります。

そのため過度な期待はやめ、1つか2つほどメーカーのエギを追加で購入する事をおススメします。

ちょい投げの入門セット(振り出し竿)になります。

ロッドとリール、更には細々とした必需品がセットになっているため、何を購入して良いか分からない初心者の方には非常に便利なセットです。

ロッドは全長が1.8mと短いため扱い易く、オモリ負荷号数も5号~18号(約19g~約68g)とほとんどの場所で使用が可能となっています。

ルアーフィッシングには不向きなため、兼用はおススメできないので注意して下さい。

ロッドとリールのセット(振り出し竿)になります。

それ以外の必需品は別に準備する必要があるため、直行セットではないので注意が必要です。

ロッドは全長が2.1mと比較的に短いため扱い易く、オモリ負荷号数は5号~10号(約19g~約38g)とライトよりのロッドとなっています。

ルアーフィッシングには不向きなため、兼用はおススメできないので注意して下さい。

まとめ

小さいお子さんは釣りに夢中になりすぎたり、長物の距離感が上手くつかめない事もあります。

そのため不意な破損により心理面や金銭面に負担がかからないように格安タックルをおススメします。

ただ格安タックルのリールは非常に耐久性がなく、どれだけ大切に使用しても故障を避ける事は困難です。

あくまでリールはおまけ程度に考え、1~2シーズンほど使用できれば御の字と思いましょう。

またリールに巻かれているラインも安価な物が多く、そのようなラインはトラブルの原因に繋がります。

可能であれば早期の交換をおススメします。

ルアーフィッシングを視野に入れる場合はエギングタックルセット。

サビキ釣りやちょい投げなら振り出し竿セット。

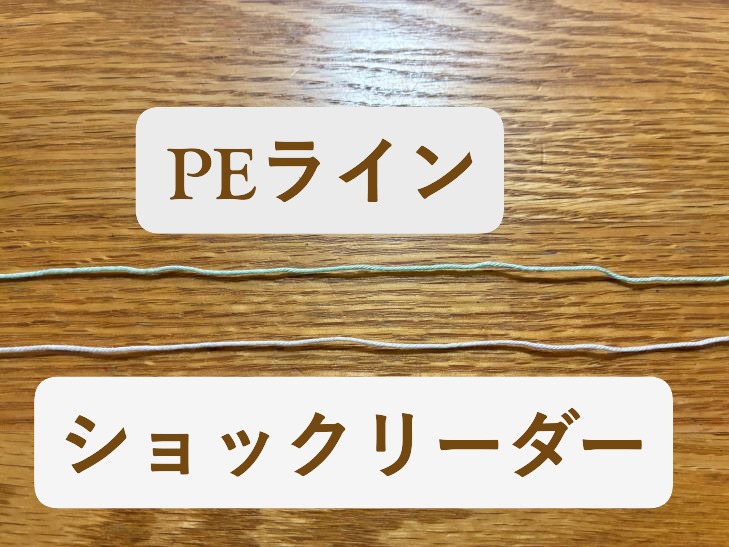

ラインとショックリーダーの選び方

ロッドとリールの次はラインの選び方になります。

ラインには【PEライン】【フロロカーボンライン】【ナイロンライン】3種類が基本のラインとなります。

中にはPEラインと非常に似ている【ファイヤーライン】や、フロロカーボンとナイロンラインと似ている【エステルライン】がありますが、あまり初心者向きではないので省かせてもらいます。

それぞれの特徴

| PEライン | フロロカーボンライン | ナイロンライン | |

| 比重 | 浮く | 沈む | 普通 |

| 伸び率 | ほぼ伸びない | 少し伸びる | かなり伸びる |

| 強度(引っ張り) | 非常に高い | 高い | 高い |

| 強度(横のスレ) | 非常に弱い | 非常に高い | 高い |

| 飛距離 | 非常に高い | 普通 | 普通 |

| トラブル | やや多い | かなり多い | やや少ない |

PEライン

非常に引っ張る強度が強い反面、熱や傷に非常に弱い。

そのためフロロカーボンやナイロンのショックリーダー(ハリス)を使用し、障害物などからラインを守る必要があります。

また感度や飛距離が出やすいため、主にルアーフィッシングでは定番のラインとなっています。

価格は3種類の中で最も高価ではありますが、最近ではメーカーから格安のPEラインも発売されています。

ただ無メーカーの格安ラインはトラブルも多々あり、PEラインならどれを使用してもいい訳ではないため注意が必要です。

フロロカーボンライン

比重が最も高く、強度が非常に高いのが特徴です。

傷や擦れに強いため主にショックリーダーとして使用する事が多い。

一部ではメインライン(道糸)として使用する場面もありますが、巻き癖が非常に強くトラブルの原因になる事も多々あります。

そのため初心者の方にはメインラインとしての使用はおススメできません。

ナイロンライン

適度な柔らかさがありPEラインと比べて根ズレにも強く、それでいてトラブルも少なく扱い易いため、特に初心者の方には人気のメインラインとなっています。

ただPEラインと同等の強度(引っ張り)を求めようとすると、非常にラインが太くなるため注意が必要。

そのため主にサビキ釣りやちょい投げ、一部のルアーフィッシング(アジング等)では使用しますが、大物を狙う場面ではPEラインに軍配が上がります。

またPEラインのようにショックリーダーを必要としないのもポイントが高いのですが、非常に劣化しやすいラインのため、メインラインにする場合は定期的な交換をおススメします。

メインラインの選び方

どのラインを使用するかは対象魚や使用するエリア、どのような釣り方をするのかで使い分ける必要があります。

初心者の方は扱い易いナイロンラインから始めるといいと言われていますが、ルアーフィッシングを視野に入れる場合はPEラインから始めても全く問題はありません。

理由としては非常に簡単で、メインラインが太いと強度が上がるメリットがありますが、太すぎると逆に魚に違和感を与えて見切られる(釣れない)デメリットがあります。

それだと本末転倒ですよね。

そのため同等の太さで最も強度が高いPEラインがルアーフィッシングでは適しています。

ルアーフィッシングなら圧倒的にPEライン。

サビキやちょい投げしかしないのであればナイロンラインも視野に入りますが、定期的なライン交換が面倒だと思う方は耐久性にも優れたPEラインを使用しましょう。

PEラインをより理解しよう

PEラインは細いもので0.1号、太いもので12号を超えるものもあります。

更には【4本編み】【8本編み】【12本編み】と、号数とは別の選択肢があります。

そもそもPEラインとは簡単に言えばポリエチレンを原料にした編み糸になります。

4本編みは4本の細いポリエチレンを編み込み1本のラインにします。

原理としては8本も12本も同じです。

| 4本編み | 8本編み | 12本編み | |

| 強度(引っ張り) | 普通 | 高い | 非常に高い |

| 強度(横のスレ) | 微々たる差 | ||

| 飛距離 | 普通 | 高い | 非常に高い |

| 感度 | 微々たる差 | ||

| 価格 | 普通 | 高い | 非常に高い |

このような違いはありますが、正直に言えば大きな差を感じるのは強度面と価格面です。

4本編みでも十分な強度はありますが、より細くしたい(釣果を少しでも伸ばしたい)場合は8本編みや12本編みを視野に入れましょう。

ただ価格面も跳ね上がりコストパフォーマンスは非常に低いため、最初は比較的に安価な4本編みからの入門をおススメします。

対象魚でPEラインの号数にも変化が

| 釣りスタイル | エリア | 対象魚 | PEライン号数 |

| アジング・メバリング | 堤防 | アジ・メバル・カサゴ | 0.2号~0.4号 |

| エギング | 堤防・地磯 | アオリイカなど | 0.4号~0.8号 |

| シーバス | 堤防・河口・サーフ | シーバス | 0.6号~1.2号 |

| チニング | 堤防・河口 | チヌ(黒鯛) | 0.6号~1号 |

| フラットフィッシュ | サーフ | ヒラメ・マゴチ | 0.8号~1.5号 |

| ライトショアジギング | 堤防・サーフ | 小型~中型青物・その他 | 0.8号~1.5号 |

| ショアジギング | 地磯 | 中型~大型青物・その他 | 2号~4号 |

あくまで目安であり、エリアの状況(海底や障害物)によって号数は大きく変化します。

フラットフィッシュ狙いのサーフゲームを例に。

条件1・遠浅の砂地でフローティングルアーを使用。

このような場合だと障害物がないため、比較的にライトな0.8号~1号のPEラインに適しています。

条件2・キャスト内にかけ上がりが存在するゴロタサーフで、ヘビーシンキングミノーやワームを使用。

このような場合だと底を意識する必要があるため、嫌でもラインがゴロタを触れ合う場面があり、比較的に太い1.2号~1.5号のPEラインに適しています。

初心者におススメの号数

PEラインは細ければ細いほど魚が釣れますが、あまりにも細いとライントラブルの原因に繋がり、せっかく購入したルアーをロストする原因になります。

そのため不慣れな初心者にはある程度の太さが必要になります。

| 釣りスタイル | エリア | 対象魚 | PEライン号数 |

| エギング | 堤防 | アオリイカなど | 0.8号 |

| シーバス | 堤防・河口 | シーバス | |

| チニング | 堤防・河口 | チヌ(黒鯛) |

初心者向きの堤防と河口のエリアに限定すると、汎用性や強度からPEラインは0.8号がおススメです。

PEラインの長さって150m?200m?300m?どれがいいの?

PEラインは号数のほかに長さも選択肢に入ります。

例えば「シマノ ピットブル4」や「ダイワ PEデュラセンサー×4+Si2」などの、比較的に安価な入門のPEラインには150m、200m、300mの3種類が規格されています。

選ぶ基準として3つ挙げられます。

1.リールの糸巻き量のキャパシティ

2.そもそもの価格(単価)

3.釣りスタイルによる変化

1.リールの糸巻き量のキャパシティ

大前提の話になりますが、リールには糸巻き量が設定されていて、その糸巻き量をオーバーするとライントラブルの原因になります。

そのため強引にキャパシティを超える量のPEラインを巻いても、結局のところはライントラブルで大幅に削減しなければいけません。

実際のリールを例に挙げてみます。

ダイワ 25CALDIA(カルディア)の糸巻き量はPE0.8号が200mなので、ラインが巻いていない状態でPE0.8号が200m巻ける設定になっています。

そのためPE0.8号だと150mは巻けても、300mを巻こうと思っても100mは余る計算になります。

キャパシティをオーバーするのも問題ですが、適正の糸巻き量に達していないのも問題です。

多少なら問題はありませんが、全く足りていない場合だと飛距離が大幅に低下します。

そのためリールの性能を最大限に発揮するためにも、必ず適正の糸巻き量を巻きましょう。

対処法として下巻きをする必要があります。

例えばカルディアの糸巻き量PE0.8号200mに、150mのPEラインを巻く場合は、PE0.8号50mと同等量のナイロンラインを巻いて調整する必要があります。

ただ下巻き量の調整は初心者の方には非常に難易度が高いため、最初だけ釣具屋さんでPEラインを巻いてもらい下巻き量の調整をおススメします。

2度目以降は不要なPEラインだけを処分し、下巻きの上に前回と同じPEラインを同じ量だけ巻けば難しくはないと思います。

2.そもそもの価格(単価)

それほど大きい差は出ませんが、150mより大容量の300mの方が1mの単価が安くなります。

そのため150mを購入する場合は、300mを2回に分けた方がお得になります。

ただ300mからピッタリ150mだけを巻くのは至難の業です。

誤差を全く気にしない方にはおススメですが、きっちり仕上げたい方には単価が高くても150mの購入をおススメします。

3.釣りスタイルによる変化

極端な話になりますが、例えばアジングとロックショアジギングを例に挙げます。

ジグ単(ジグヘッド+ワーム)でアジングをする場合、ジグヘッドが非常に軽量のためそもそも飛距離が全く出ません。

3.0g~5.0gのジグヘッドでも十数メートル、0.4gの軽量ともなれば数メートルしか飛びませんし、水深も数メートルとシャローエリアになります。

そのような場合はラインの量も150mどころか、50mも多いほどです。

逆にロックショアジギングは60g~100g、場合によってはそれ以上のジグを使用して中型~大型の青物を狙い、回遊エリアに届かせるため必然的に飛距離を必要とする釣りになります。

そのためキャストで100m+水深(エリアによって誤差あり)+青物が逃げる距離が必要になるため、200mだと心もとなく300mは最低でも必要になります。

飛距離を必要としない狭い河口での釣りは150m。

飛距離を必要とするサーフや堤防からのライトショアジギングでは200m。

このように選ぶと失敗は少ないと思います。

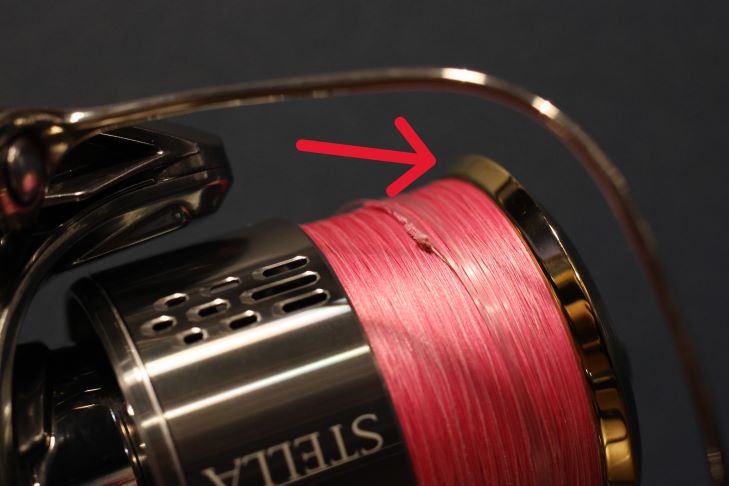

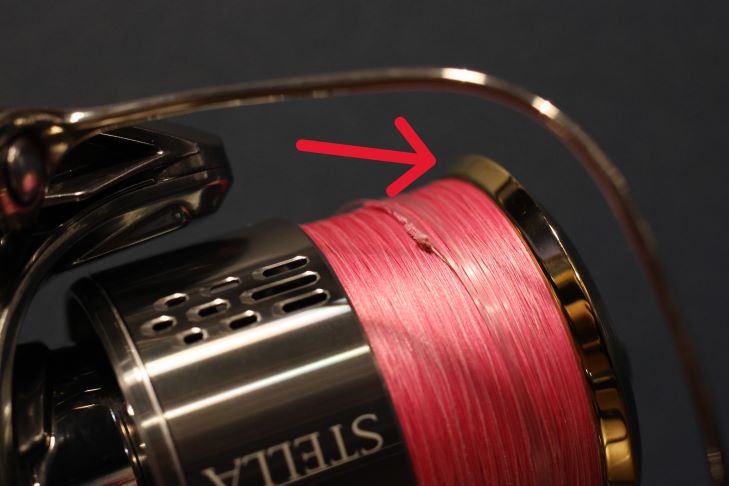

適正の糸巻き量について

リールのスプール(ラインを巻く部分)には適性の量を巻けるように目印があります。

例えばスプールがフラットな場合は、スプールの下に溝が掘ってあり、そこまでラインを巻ける目印になっています。

通常は目印よりほんの少し、約1mm程度ほど少なく巻くのが正解です。

そのため上記のリールは通常の目安より、PEラインがとても少ないのが分かると思います。

次に斜めになっているスプールの場合は、フラットな部分と斜めになっている境目が目印となります。

こちらも1mm程度の隙間を作るのが正解になります。

ショックリーダーの違い

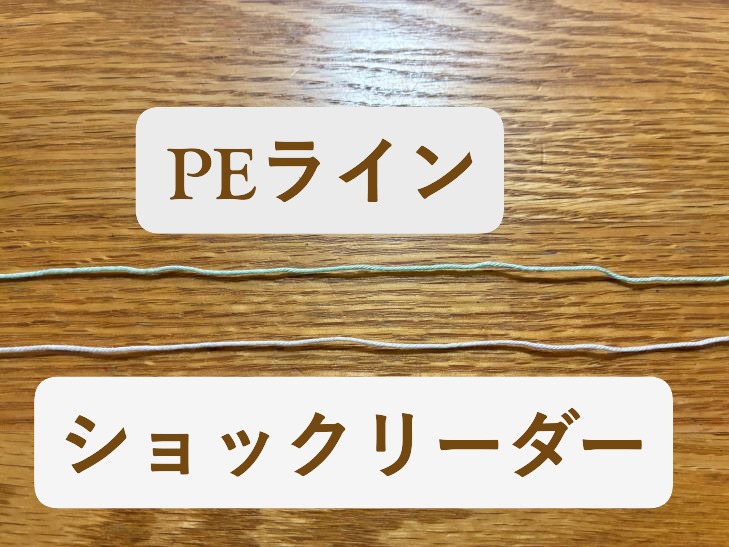

「それぞれの特徴」でも触れましたが、PEラインは引っ張る力は強いですが、横のスレに関しては非常に弱いです。

そのためPEラインを使用する場合は必ずショックリーダーを使用し、横のスレからPEラインを守る対策が必須となります。

ショックリーダーは「フロロカーボン」と「ナイロン」の2種類があります。

| フロロカーボン | ナイロン | |

| 強度 | 非常に強い | 強い |

| 耐久性 | 高い | 普通 |

| 硬さ | 硬い | 柔らかい |

| 伸び率 | 伸びない | 伸びる |

| 比重 | 沈む | 普通 |

| 扱い易さ | やや難しい | やや簡単 |

| 価格 | やや高い | やや安い |

つまりショックリーダーはフロロカーボンとナイロンどっちがいいの?

比重に関係するので「必ずこっちがいい!」とは言えず、それぞれの特性を生かして使い分けるのが大切です。

そもそもルアーには浮くルアー(フローティングタイプ)と沈むルアー(シンキングタイプ)の2種類があります。

フローティングルアー

リールを巻くとリップの効果で沈みますが、巻くことを止めると表層に浮いてきます。

そのため表層を意識した魚や水深がないシャローエリア、ゆっくりとルアーを動かしたいナイトゲームに多用します。

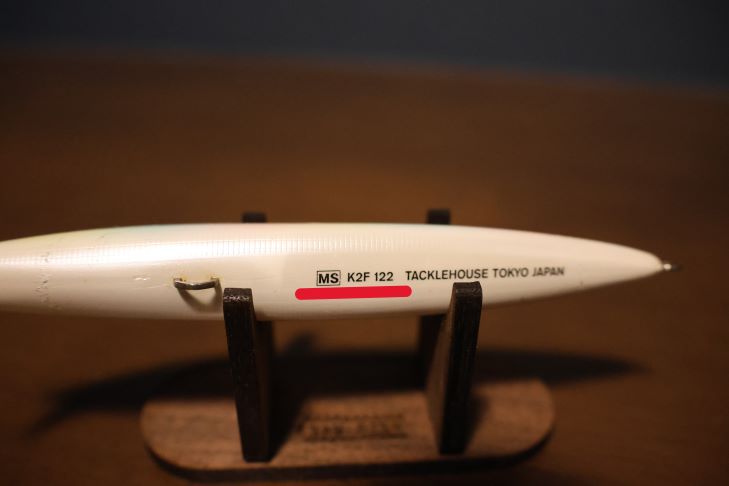

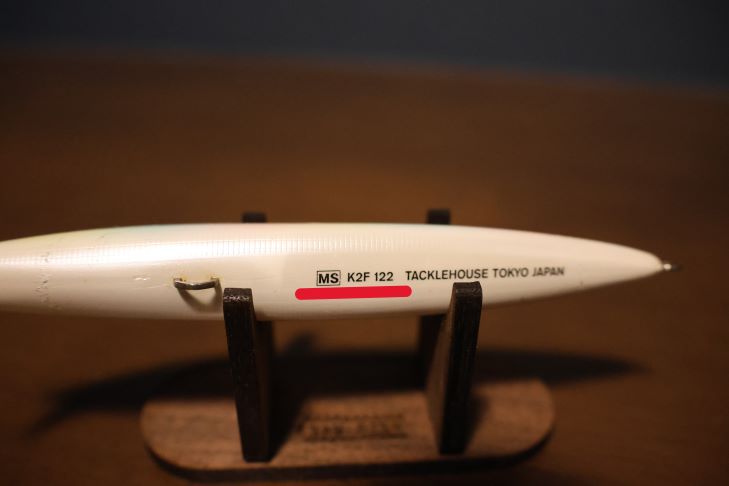

上記の写真だと「99F」「K2F」のように「F」の文字がフローティングの表記です。

フローティングミノー、ダイビングペンシル、ポッパーなど。

シンキングルアー

ルアーが沈む設計になっているため、ほっておくとどんどんと沈むルアーになります。

そのためボトムを意識した魚や比較的に水深のあるエリア、アップテンポな釣りを得意としてルアーを見切られたくないデイゲームに多用します。

上記の写真だと「BLUE OCEAN S」「K2S」のように「S」の文字がシンキングの表記です。

シンキングミノー、シンキングペンシル、バイブレーション、メタルジグ、エギ、ジグヘッドなど。

フローティングルアーには比重が軽く伸び率が高いナイロンがおススメ。

シンキングルアーには比重が重く強度の高いフロロカーボンがおススメ。

使い分けるとしたら上記のようになりますが、ルアーによってショックリーダーを交換するのは非常に大変ですし、それにより地合いを逃してしまったら本末転倒です。

また初心者にとってナイトゲームは「何をしているのか分からない」「ルアーがどこにあるのか分からない」など、非常に敷居の高い釣りになります。

初心者の方はナイトゲームは避け、慣れるまではデイゲームを楽しみましょう!

そのためどちらか1つを購入する場合は、強度や汎用性を考えて「フロロカーボン」がおススメだよ!

ショックリーダーの太さってどうすればいいの?

この問題も初心者の方にとって非常に難しいと思います。

そもそもPEラインは号数表記なのですが、ショックリーダーはポンド表記になります。

そのためいざ選ぼうと思っても何を基準にしていいのか分からないと思います。

ですがあまり難しく考える必要はなく、上記にある写真の赤枠にあるようにPEラインにもポンドが記載されているので、それと同等もしくは少し高いポンドのショックリーダーを選べば間違いはありません。

使用するPEライン(メーカーや編み数)やショックリーダー(メーカー)によってポンド数に変化があるため「PE0.8号だからリーダーはこの太さ!」とはいかないのが現状です。

そのため使用するPEラインの空箱を写真に残すか、保存をすればリールが増えても混乱しなくなるよ!

あくまで例にはなりますが、実際のPEラインとショックリーダーを組み合わせると下記のようになります。

PEライン(シマノ ピットブル4)

ショックリーダー(ダイワ フロロショックリーダーX)

| PEライン号数 | PEライン(lb) | ショックリーダー(lb)/(号数) |

| 0.4号 | 8.6lb | 8~10lb(2~2.5号) |

| 0.5号 | 10.3lb | 10~12lb(2.5~3号) |

| 0.6号 | 12.5lb | 12~14lb(3~3.5号) |

| 0.8号 | 17.8lb | 20lb(5号) |

| 1.0号 | 20lb | 20~25lb(5~6号) |

| 1.2号 | 27lb | 25~30lb(6~8号) |

| 1.5号 | 31.7lb | 30~35lb(8~10号) |

| 2.0号 | 38.7lb | 40lb(12号) |

このように前後のポンドを選ぶと、比較的にライントラブルを回避できます。

ショックリーダーの長さってどのぐらい?

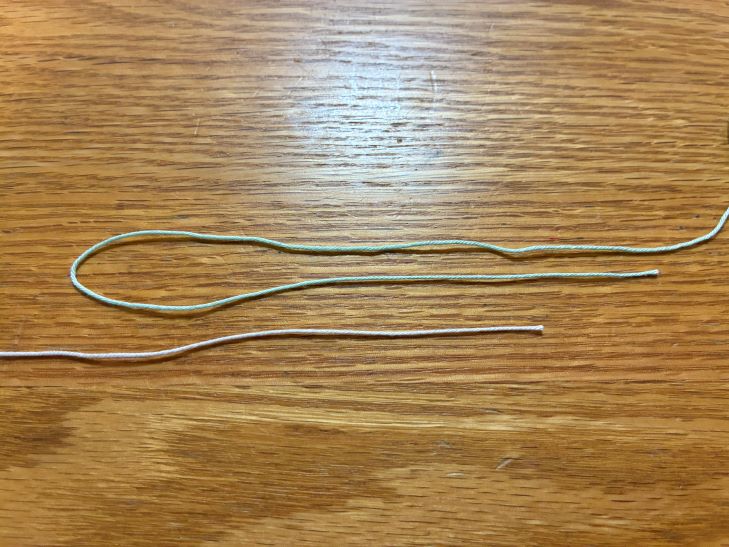

結論から言えば、トップガイド(穂先)~最後のガイド(リール付近のガイド)までがライントラブルの回避だけではなく、ルアーを投げやすく遠投に適した長さになります。

ショックリーダーは上記でもお伝えしましたが、PEラインを傷から守るための処置になります。

ショックリーダーが長いメリット

例えば魚はHITした時に必ず身を守ろうと逃げますが、特定の魚(ヒラマサなど)は海底に潜ろうとします。

そのような時にショックリーダーが短く、なおかつ魚を停止させる個人のパワーがなければ、簡単にPEラインが擦れてラインブレイクの原因に繋がります。

また使用するタックルパワー以上の魚がHITした場合は、どうしても後手に回るファイトになってしまします。

ブリのように沖に逃げようとする魚だと問題はありませんが、海底に潜ろうとする魚には太刀打ちできず、やはりラインブレイクの原因になります。

ショックリーダーが長いデメリット

PEラインとショックリーダーを結束(結ぶ)時にコブができてしまい、そのコブをガイドに入れてキャストをすると結束部分とガイドが干渉して強度が低下し、最終的にはキャスト時に切れる原因になります。

高価なルアーを失うだけではなく、PEラインとショックリーダーの結束を再び始める必要があり、それにより地合いも逃してしまう原因になります。

メリットとデメリットはハッキリしていますが、そもそも狙う魚種によってタックルも大きく変化し、魚を制御できない場面もそれほど多くありませんし、なにより上記の例は海底が荒い磯場を想定しています。

それほど海底が荒くない河口や堤防、漁港では仮に潜られても対処は十分に可能です。

そのためメリットよりデメリットを優先し、ガイド内に結束部分を入れてのキャストは控えるのが無難です。

次に少し脱線気味になりますが「ルアーをどの程度たらしてキャストがベストなのか」について触れたいと思います。

そもそもルアーを遠投させるには「ルアーの重量」「ルアーの形状」「ロッドの反発力」その3つが大切になります。

もちろんですが「ルアーの重量」は重たければより遠くに遠投が可能ですが、それ以上に「ルアーの形状」が遠投により左右されます。

例えば非常に大きいルアーだったり左右非対称のルアーだと綺麗な姿勢で飛ばすのは困難で、飛行中にバタついたり空気抵抗で飛距離が大幅に下がります。

ただ「ルアーの重量」と「ルアーの形状」はどうにかできる問題ではないので致し方ないのも事実。

そのためそれ以外の「ロッドの反発力」で問題を解決する必要があり、それが「ルアーのたらし」に繋がります。

「ルアーのたらし」が短すぎるとロッドが元に戻ろうとする反発力を上手に使えませんし、逆に長すぎると力が分散してやはりロッドの反発力を上手に使えません。

そのため「ロッドの反発力」を上手に使って遠投をするため、「ルアーのたらし」は重要な事柄となります。

ベストの長さはロッドを縦に立てて、最後のガイド(リール付近のガイド)の付近にルアーがくるほどになります。

つまりショックリーダーの長さ=たらしの長さになります。

これだとキャスト時のライントラブルはほぼ回避できると思うので、個人的には非常におススメだよ!

おススメのPEライン

PEラインもロッドやリールと同等に価格がピンからキリまであります。

価格が高く高品質なPEラインは耐久性や強度、更には飛距離にも影響しますが、それと比例して価格も大幅に上がるデメリットもあります。

そのため初心者の方やPEラインにお金をかけたくない方は入門のPEラインを選択しましょう。

シマノ BBブレイド

コストパフォーマンスに特化した日本製のPEライン。

実売価格は1000円前後(号数と長さにより変動)と、非常にお財布に優しい入門PEライン。

使用している原糸はイザナスなので、強度に関しては申し分はありません。

ただ特殊な工法やコーティングが施されていないため、やや耐久性に難があります。

そのため頻繁にPEラインを交換される方におススメ!

| PEライン号数 | 平均強力(lb) | 平均強力(㎏) | ショックリーダー |

| 0.6号 | 10.3lb | 4.7㎏ | 10lb~12lb |

| 0.8号 | 14.0lb | 6.3㎏ | 14lb~16lb |

| 1.0号 | 18.2lb | 8.3㎏ | 20lb |

シマノ ピットブル4

こちらもコストパフォーマンスに優れた日本製のPEラインになります。

BBブレイドとの違いはVT工法で編み込みをしているか否かで、BBブレイドより強度と耐摩耗性が優れているのが特徴になります。

そのため少しでも強度と耐久性を求めるようであれば「ピットブル4」、頻繁に交換をされる方には「BBブレイド」と使い分けましょう。

| PEライン号数 | 平均強力(lb) | 平均強力(㎏) | ショックリーダー |

| 0.6号 | 12.5lb | 5.7㎏ | 12lb~14lb |

| 0.8号 | 17.8lb | 8.1㎏ | 20lb |

| 1.0号 | 20.0lb | 9.1㎏ | 20lb~25lb |

おススメのショックリーダー

ショックリーダーも商品によって強みや弱みがハッキリしています。

ここ直近で扱い易かったフロロカーボンのショックリーダーを紹介したいと思います。

ダイワ フロロショックリーダーX

非常に幅広い強度(lb)の選択肢があり、アジング~ライトショアジギングまでカバーする懐の深さ。

特徴としては「しなやか&柔軟」と「結節強力重視設計」のため結束も比較的にし易く、また価格も安価なためおススメです。

YGKよつあみ Xブレイド FC アブソーバー スリム&ストロング

通常のフロロカーボンリーダーより細く、それでいて強度が非常に高いのが最大の特徴。

更にはしなやかさがあり扱い易さや結束、どれをとっても高次元のショックリーダーになります。

ただ価格がやや高く号数(lb)も「3号(15.5lb)」「4号(19lb)」「5号(24lb)」と、PE0.6号~PE1.0号を使用する場合は選択肢があまりないのが残念な点になります。

ですが非常におススメの商品になります。

まとめ

道糸(ライン)の選択肢はPEラインかナイロンラインの2択になります。

ナイロンラインは道糸とハリス(ショックリーダー)がセットになっているため、特に初心者の方には非常に扱い易い反面で、強度がお世辞にも良いとは言えません。

そのためサビキ釣りや投げサビキ、ちょい投げでしか使用しないようであればメインラインはナイロンラインでも問題はありませんが、ルアーフィッシングを視野に入れる場合はPEラインを選びましょう。

PEラインの号数は様々ありますが、河口や堤防での【シーバス】【チニング】、堤防や磯場での【エギング】、シャローエリアのサーフでの【フラットフィッシュ】狙いにはPE0.8号が汎用性に優れているのでおススメです。

ただPEラインは引っ張る力は非常に強い反面で、横の傷やスレには非常に弱い特性があります。

そのためPEラインを使用する場合は必ずショックリーダーと結束する必要があります。

ショックリーダーには【フロロカーボン】と【ナイロン】がありますが、強度や耐久性の優れた【フロロカーボン】がおススメです。

【フロロカーボン】の太さもPEラインと同様に様々ありますが、基本的にショックリーダーはPEラインのポンド数と合わせると問題はありません。

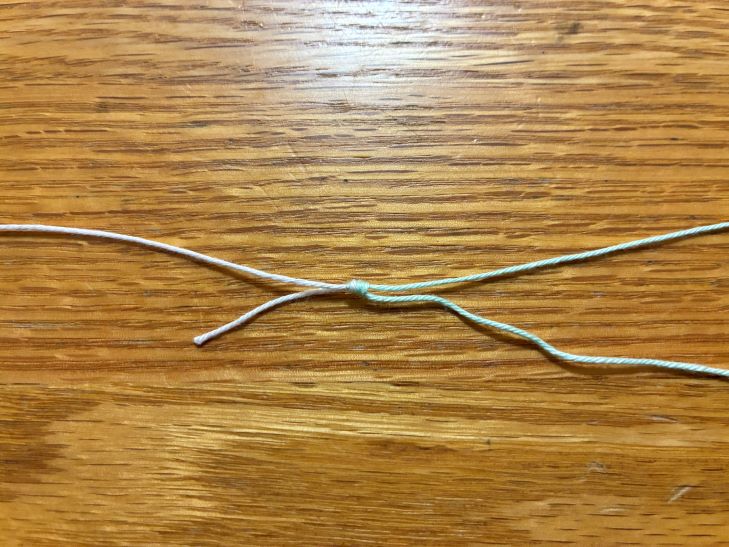

PEラインとショックリーダーの結び方

PEラインは非常に傷やスレに弱く、どれだけ太い号数を使用しても傷が入ればあっという間に切れてしまいます。

そうならないためにもショックリーダーの使用は必須になるのですが、ショックリーダーを使用するには結束(ノット)をする必要があります。

特に初心者の方には「難しいイメージ」があると思いますが、慣れとコツさえつかめば決して難しくはありません。

その中でも簡単に結束できる方法を紹介しますので、この機会にぜひ挑戦してみて下さい。

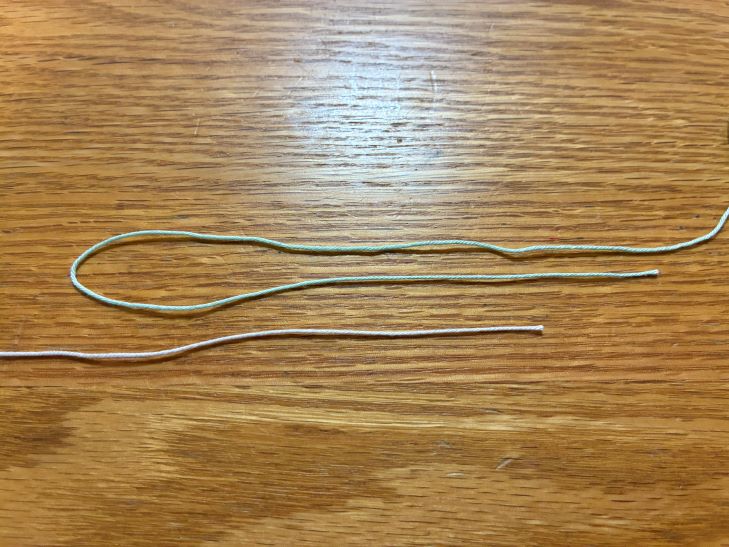

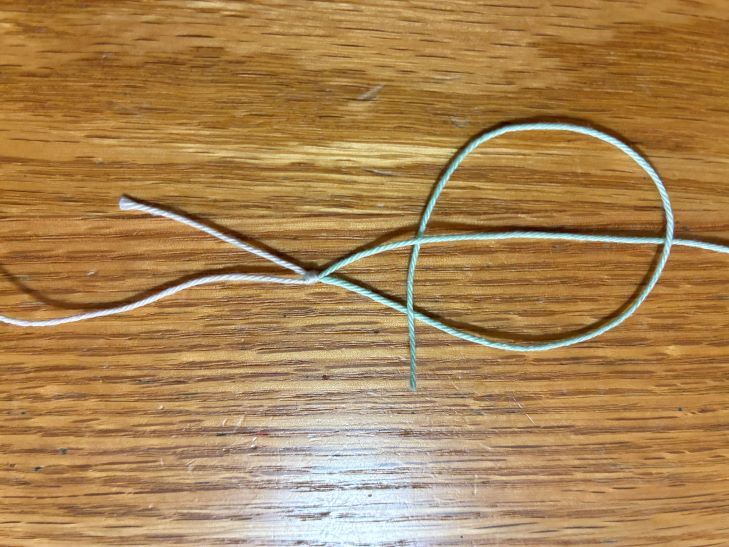

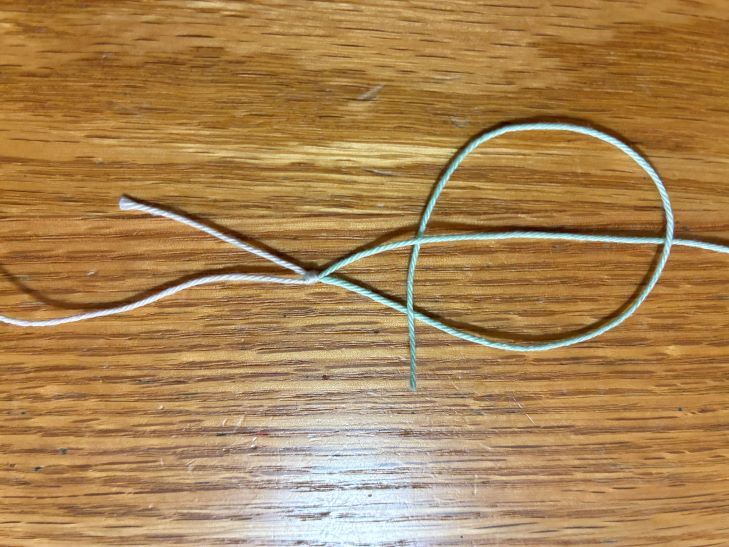

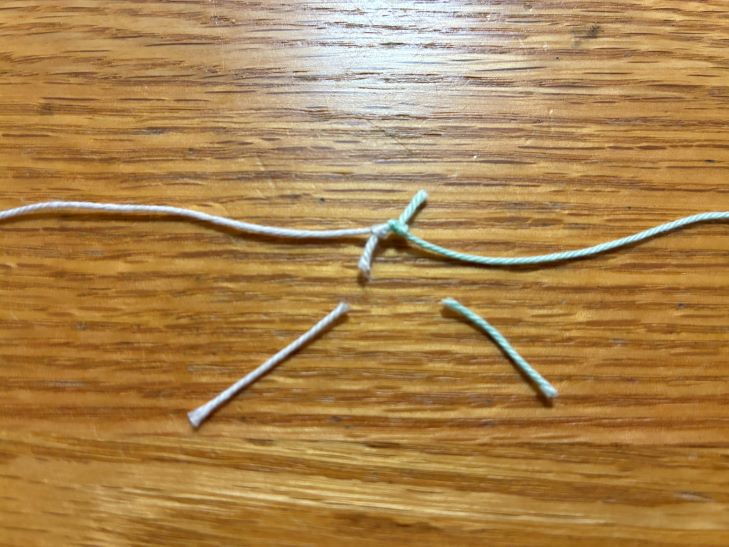

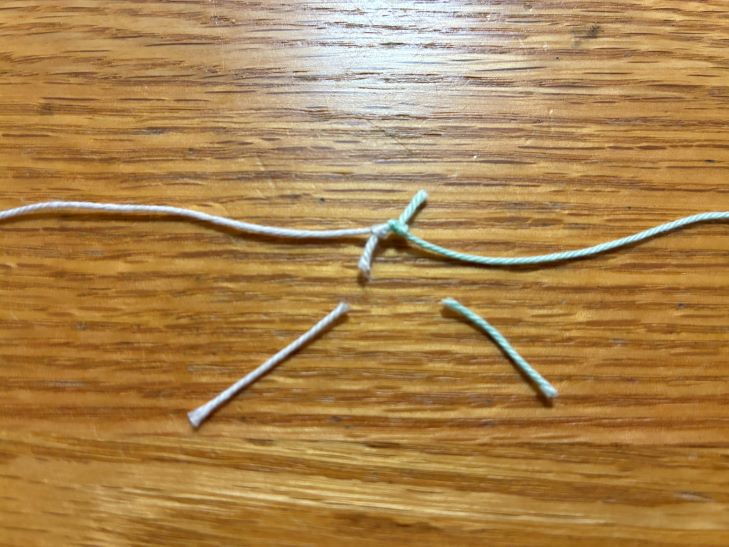

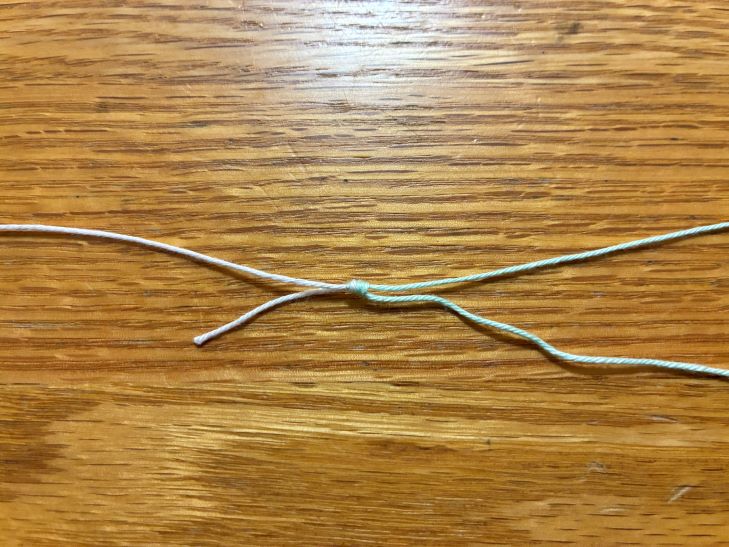

SCノット

「簡単」「早い」「高強度」の3拍子揃ったおススメの結束方法になります。

こちらは摩擦系ノットに分類され、PEラインとショックリーダーを締め込む時に強度が増します。

私も基本的にはSCノットを使用し、ブリやヒラマサがHITしても結束が切れた事は今まで1度もなく、個人的に最も信頼がおける結束方法になります。

対象魚(釣りスタイル)

シーバス、チニング、エギング、ロックフィッシュ、フラットフィッシュ、小型~大型の青物

ハーフピッチ

基本的にはラインを、この場合はPEラインの本線に対して端のPEラインを上下交互に結ぶ方法です。

上から結ぶと次は下から、また上から。

結束の時は「強度の強化」「すっぽ抜け対策」が期待できるため、必ずハーフピッチは行いましょう。

10秒ノット

「簡単」「早い」結束方法になります。

それほどの強度は期待が持てませんが、基本的には号数関係なく使用できる結束方法になります。

あまりにも重たいルアーやメタルジグを使用する場合は、結束からすっぽ抜ける可能性があるため「10秒ノット」より「SCノット」がおススメです。

対象魚(釣りスタイル)

アジング、メバリング、シーバス、チニング、エギング、ロックフィッシュ、フラットフィッシュ、小型の青物

ショックリーダーとルアーの結び方

ルアーフィッシングではショックリーダーとルアー(スナップ、ソリットリング)を結束する必要があります。

結束方法は様々ありますが、特に初心者の方にも比較的に結束しやすい方法を紹介します。

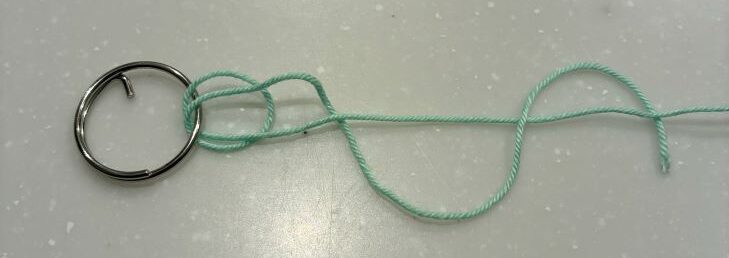

スナップ、ソリットリングっているの?

ルアーフィッシングにおいてスナップ、またはソリットリングは必須アイテムになります。

「手返しの良さ」「強度の向上」「ルアーの動き向上」とメリットが非常に多いため、余程な理由がない限りは使用をおススメします。

写真では逆になっていますが、向きとしては短い方がショックリーダー、長い方がルアーになります。

スナップ

手返しの良さと工具が不要で、ワンタッチでルアーを交換できるのが最大のメリット。

ライトゲーム全般「00番~0番」

シーバス、チニング「1番~2番」

中型青物、ロックフィッシュ「2番」

青物「3番~」

選ぶ基準は上記にのようになりますが、スナップのサイズが大きくなるにつれて強度や硬さも増します。

そのため2番以上のスナップは開閉に力が必要となり、メリットである「手返しの良さ」が失われる事もあるので注意が必要です。

ソリットリング

圧倒的な強度があるため、特にジギングやキャスティングにおける青物ゲームでは必須の結束方法です。

「強度が非常に高い=リングの小型化」も期待が持てるため、ルアーやジグがよりナチュラルに動けるのもメリットになります。

ただソリットリングを使用する場合は、専用のスプリットリングプライヤーが必要になります。

スプリットリングプライヤーは上記の工具になり、スプリットリングを押し広げてルアーのアイに入れます。

コンビリング(ソリットリングとスプリットリングの組み合わせ)以外にもメタルジグやルアーのフック交換、強度が低下して伸び始めたスプリットリングの交換と、様々な用途に使用します。

イモムシノット

「簡単」「早い」「高強度」の3拍子揃ったおススメの結束方法になります。

強度に関しては数ある結束の中でも上位に位置し、ブリやヒラマサがHITしても結束が切れた事は今まで1度もなく、個人的に最も信頼がおける結束方法になります。

メリット

圧倒的な強度により重たいルアーやメタルジグを使用する場面で本領を発揮し、結束部分がすっぽ抜ける心配はあまりありません。

特に太いショックリーダーとの相性が良いため、シーバスやフラットフィッシュ、ライトショアジギングからロックショアまで幅広く対応しています。

デメリット

アジングやメバリングなどのライトゲームで使用する細いラインとは相性が悪く、摩擦でショックリーダーやラインが切れる事もあります。

そのような場面ではライトゲームに適した結束方法をおススメします。

手順はとっても簡単だけど、まっすぐ結ぶのは意外と難しいです。

便利アイテムを紹介しているので、良かったら上記の記事を参考にしてみてね!

ダブル・クリンチノット

「早い」「簡単」な初心者向けの結束方法になります。

メリット

アジングやメバリング、秋のエギングなど比較的にライトゲーム向けに適した結束方法になります。

そのため細いラインとの相性は非常に良くて、また比較的に手順も簡単なため、特に初心者の方におススメの結束方法です。

デメリット

お世辞にも強度があるとは言えないのが正直なところで、重たいルアーやメタルジグを使用したり中型魚~大型魚には不向きなため「イモムシノット」をおススメします。

「STEP1」の輪を2つ作ったのがダブル・クリンチノット、輪が1つだけだとクリンチノットと言います。

クリンチノットは更に強度が低下するため、ひと手間加えたダブル・クリンチノットがおススメだよ!

まとめ

初心者の方には結束は非常に難易度が高いと思われますが、ルアーフィッシングでは必ず必要な技術になります。

練習を重ねると釣り場でもスムーズな結束、更には強度が増すため隙間時間に挑戦してみて下さい。

小型なライトゲーム向けには「10秒ノット+ダブル・クリンチノット」の組み合わせ。

中型魚~大型魚には「SCノット+イモムシノット」の組み合わせ。

結束方法は非常に多くありますが、とりあえずは上記の4つを覚えれば対応は可能だと思います。

「10秒ノット」より難易度が格段に高いですが、摩擦系の「FGノット」も非常に人気の結束方法になりますので、慣れてきたら次のステップアップとして挑戦してみるのも良いかと思います。

最後のまとめ

ロッドやリールの選択肢は非常に多くあり、特に初心者の方に悩みの種だと思います。

専用ロッドも「アジングロッド」「メバリングロッド」「エギングロッド」「チニングロッド」「シーバスロッド」「青物ロッド」と、それぞれの長所や短所がたくさんあります。

もちろん専用ロッドと謳ってはいますが、「アジングロッドとメバリングロッド」「エギングロッドとチングロッドとシーバスロッド」「シーバスロッドと青物ロッド」の併用は十分に可能です。

その中でどのロッドが扱い易いかと問われると「エギングロッド」と間違いなく言えます。

穂先~中間付近(ティップ~ベリー)までは柔軟性があるため仕掛けが非常に投げやすく、それでいて根元(バット)はパワーがあるため魚とのファイトも申し分ないです。

直近での釣果になりますが、「アオリイカ」はもちろん「30㎝オーバーのサバ」や「40㎝オーバーのキジハタ」も難なく釣れるほどのポテンシャルがあります。

何より柔軟性のあるロッドはグーっと曲がってくれるので非常に楽しめ、更には魚がバレにくいメリットがあります。

ファミリーフィッシングの代表魚はアジとキスだと思います。

【サビキ釣りや投げサビキでのアジ釣り、ちょい投げでのキス釣り】+【釣り場と対象魚】によりロッドの硬さに変化があります。

ロッドの硬さは「ML」「M」「MH」の順で硬くなり、同時に扱えるルアーの重量も増えていきます。

例えば【釣り場と対象魚】で例に挙げてみます。

【狭い河口や堤防でのシーバスやチニング、アオリイカ】なら軽量ルアーが扱えるMLの硬さ。

【堤防でのアオリイカやシーバス、チニング】ならオールマイティなMの硬さ。

【サーフや堤防での中型魚やアオリイカ】なら飛距離を必要とするため、重量ルアーが扱えるMHの硬さ。

次にロッドと合わせるリールは2500番か3000番、この2つが最もバランスが良いためおススメです。

大きな違いは糸巻き量で【PE0.6号なら2500番】【PE0.8号なら3000番】がベストです。

これをロッドと組み合わせてみたいと思います。

狭い河口や堤防のような比較的に根が荒れていない場所には「MLかM+2500番」

底を擦りやすいサーフや歯の鋭い中型魚を狙う場合は「MH+3000番」

ただ初心者の方には太めのPE0.8号の方がライントラブルも少ないためおススメです。

そのためPE0.8号を200m巻ける3000番、中には2500番でも200m巻ける機種はあるため、リールを購入する際は「糸巻き量」をチェックしましょう。

そのPEラインは直線強度は非常に高いですが、横のスレに関しては非常に弱いです。

そのためPEラインを使用する場合はショックリーダーが必須となります。

基本的にはPEラインとショックリーダーのポンド数を合わせるのがベストです。

1~2号程度のオーバーは全く問題ありませんが、あまりにもかけ離れた太さや細さの場合はライントラブルの原因につながりますので注意しましょう。

PEラインとショックリーダーは結束する必要があり、初心者の方には敷居が高く感じると思います。

ですがルアーフィッシングでは必ず習得する必要がありますので、簡単なおかつ強度が非常に高い「SCノット」がおススメです。

ただPE0.6号以下の細番手には「10秒ノット」の方が適していますので、使用するPEラインによって結束方法を上手に使い分けましょう。

最後に釣りは楽しい反面、一歩間違えれば危険リスクが高まります。

特に小さいお子さんは集中しすぎると落水したり、他の釣り人に仕掛けの針が掛かったりするトラブルがあります。

保護者の方はお子さんだけではなく、周囲にも十分に注意を払う必要があります。

それでは良き釣りライフを!

関連記事